上午九点半的会议,时间宽裕,用不着开车。我从绿城度假公寓漫步至人民路口,乘7路公交车,顺着人流挤在后车厢,晃晃悠悠拉着扶手看街景,心想这个点还是恁多人。收回视线,见前面一个老人,羸弱瘦小,也就一米五左右,用佝偻的背影对着我,头戴一顶大号的棒球帽,半个脑袋都埋的里面,手里还提着一个红色塑料袋,里面隐约可见一些书籍资料,沉沉的。车行广场站,陆续有人下车,我用手拍拍老人的肩膀,示意他有座位。老人回过头,我看到了一张熟悉的脸庞:“汪老师”。我脱口招呼一声,“你也是要去开会?”

汪老师点点头坐定,随后抬头看着我只管咧嘴笑,皱纹里溢出的全是“满足”二字。我不免有一种酸楚的感觉,老人多年的坚守和奔走,今天终于如愿看到了希望。

瀛山书院复建工程是去年县政府实事工程,设计方案几易其稿,今天总算定稿会审了,特邀请他也列席,他也是最有资格发表意见的人。书院创建于北宋熙宁年间,已有近千年的历史。作为曾经在书院读过书的他,对书院的执著感情,一般人恐难理解。一场文化大革命,世事纷乱,斯文扫地,书院自然在劫难逃。什么大儒乡贤,什么经史子集,什么典章制度,什么匾额碑刻,甚至连条石青砖都被扫荡一空,只留下一片荒颓。

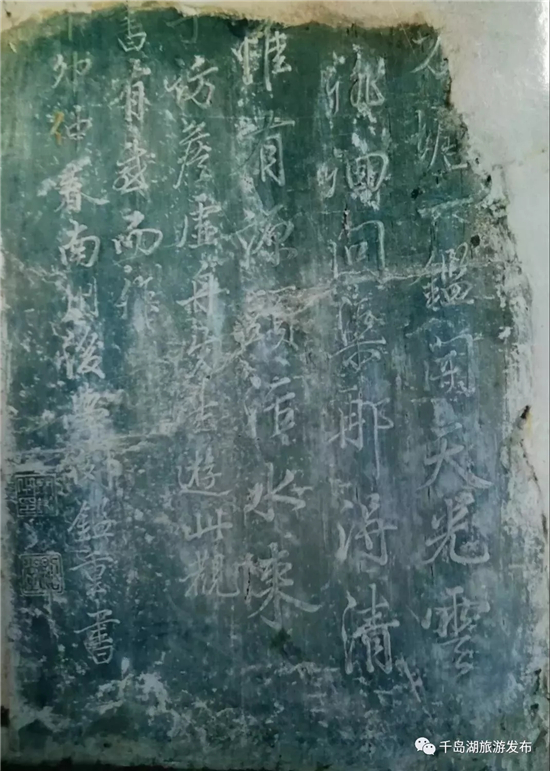

▲ 瀛山书院遗址“大观亭”

残垣中,站立着一个二十多岁的小伙子,神情迷茫,身形瘦弱,用充满敬畏的目光,在注视打量眼面前这片废墟。勤快的村民早已在这周围辟出了一块块菜园子,屋基还是隐约可见。小伙子的背影投射在这片废墟上,慢慢拉长,不忍离去,是想要从中找寻出一个答案吗?

他,就是汪建功老师,生于斯长于斯的郭村人。此刻,心中的那座高山,已轰然倒塌。瀛山不高,不足百米,却是方圆百里百姓心目中的图腾山;书院不大,三间四进。堂名“格致”“双桂”,供奉朱文公祠与乡贤祠。有亭二,曰“仰止亭”“大观亭”,取“高山仰止,景行行止” 、取“数往知来观太极,像天法地类文明”之意。

天地弥合之际,汪建功的背影渐渐变得模糊,山下村舎升起了袅袅炊烟。废墟上,朗朗书声,依稀可辨,汪建功猛一哆嗦,抬脚下山。难道真有所谓的感应?兴许故事听多了,老辈人常常讲朱文公格致学,讲源头活水,讲詹家几代人中举出仕,传播“忠孝礼仪”“正心诚意”,人文渊薮,这样神圣的地方,怎么会是“四旧”,非欲破而后快呢?

▲ 四刻“瀛山书院志”图录

带着这样的疑问,此后他就默默专干一件事,搜集整理瀛山书院亡佚的遗物,从《初刻瀛山书院志》到《六刻瀛山书院志》,从《詹氏宗谱》到“詹氏墨宝”,从楹联到匾额……自己贴金钱、贴精力、贴时间,而且从不计较,从不声张,从不示人。是那种“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的谨慎与小心。

坚忍、坚守、坚持,这何尝不是格物的功夫?

坚守与傻冒有时候实在难以区分。在世人眼里,汪老师未免有些傻,自己跑江西、下郭村,闷头搜集资料也就罢了,还整天跑政府机关去游说,他佝偻着身躯,又不修边幅。人家忙这忙那,他不厌其烦,问这问那,满脑子都是书院那些个事。认识的叫一声“汪老师”,不认识的还以为是上访户。他虽屡遭白眼,内心却从未想过放弃。

内心强大要靠信念支撑,这一撑就是半个世纪之久。

我与他相识已有三十余年,那时候他还在姜家教办工作,我则因为欲写朱熹《咏方塘》诗的考证,曾骑自行车跑去瀛山书院,和他有过几次交谈。直到他退休,在千岛湖大街上偶尔碰到会聊上一会。2016年,他听说书院重建已提上议事日程,遂经常跑办公室找我来了,仔细打听书院重建进展情况,关切和焦虑之情溢于言表,我总拿好话来宽慰,让他放心:政府立项岂当儿戏?回去静候佳音!他则似注入了强心剂,一扫愁容,像孩童一样灿烂起来。

▲ 清闵鉴书《咏方塘》诗碑

好话顺耳,事情进展并不顺意,去年方案的初稿就已开会讨论,反反复复改了几稿,总也定不下来。今年三月,博物馆试开馆,我们办公室也从阳光路搬到珍珠路,即便开车也需二十分钟,路途十分不便。五月的一天,汪老师突然出现在我新的办公室,我知他去年患病住院,身体已大不如前。看他气喘吁吁的样子,实在于心不忍,忙让坐泡茶。他定定的看着我说:“小鲍,我怕是看不到瀛山书院建成了吧?”

他大老远跑来,只为讨个准信,辗转换乘公交车,我岂能再让他心生失望?为给他吃颗定心丸,我顾不得许多,拿起电话联系了姜家镇分管领导徐镇长,询问浙大建筑设计院那边方案的进度。得到的答复是:“快了,快了,我们也天天在催。”

放下电话,我对汪老师说:“这下你可以放心了吧?”看我也算尽心,也希望书院早日建成。他脸上的褶皱绽开,舒心地笑了。把手伸入怀中,神秘地掏出几页复印资料,像是稀世珍品一般,双手递给我说,上面有记载朱熹来瀛山的行踪。我知他一贯敝帚自珍,视书院的一切如生命,也是爱屋及乌吧。看后还回给他,见他小心翼翼地抚折平整,又藏入怀中。我不禁笑说道:“这不是啥宝贝,只是个复印件。”他怔怔地看着我,好像没有听明白。我立马警觉自己的失言,“敬惜字纸”是一句古训,老辈人历来遵循,这样的玩笑话在老人心里怕不是滋味。

“敬惜字纸”,敬的是文化,惜的是劳力。古人造纸不易,十分艰辛,读书人传道授业,靠的是字纸,那一个个汉字就像跳动的音符,每一次跳动都撞击着人们的心灵。如此神圣的字纸绝不容许糟贱,不论读书人还是贩夫走卒,已形成一个社会共识:小心呵护,敬若神明。

书本上的字可以解惑,帐本上的字可以持家,医案上的字可以救命。如夜航者遇到明灯,如断炊者获得接济,如沉沦者得到救赎。

我恭敬地送汪老师到电梯口,挥手告别。回到办公室,站在窗台边,重重地吐出一口浊气,为刚才的失言仍心存一丝愧疚。窗外绿草如茵,树木摇曳,空旷怡人,远离闹市的喧嚣。

四楼的窗户望出去,空荡的马路上,只见一个人佝偻着身躯,踽踽而行,脚步虽不免迟缓,但每一步都无比坚定。

是汪老师。

我怔怔地望着他的背影,胸中竟然升腾起一种莫名的感动,老人这样来回奔走,实质是在完成一项伟大的工程,那就是文化的救赎。书院重构只是救赎的仪式,没有仪式感,救赎便失去了诚意。

▲ 瀛山书院遗址“半亩方塘”和“得源亭”

绕来绕去还是没能绕过朱熹。

朱熹距离我们已有八百余年,在他眼里瀛山书院已属前朝的古迹,于他而言无疑是福祉,这里不仅有好友詹仪之,更有前朝先贤谢良佐的遗著,可以批阅、可以释疑、可以参悟、可以佐证、可以立说。八百年,可以是漫漫历史长河,也可能是弹指一瞬间。朱熹的背影或即或离,八百年来始终不离我们左右。

“正心诚意”是朱熹格致学的“法门”。跨过这道门径便升华为一种文化的信仰,类似宗教般的虔诚。怀揣这份虔诚,便有了做人的底线,有了前行的方向,有了践行的动力。我想,若不是内心深处对文化虔诚的信仰,对先贤充满敬畏之心,怕是难以持久去做好一件事吧?淳安文化事业如果再多一些这样的坚守者,断层的文脉何愁续接不上呢?

“青溪中学到了。”公交车报了站名,我提示汪老师该下车了,开会是在住建局,须穿过马路到对面一号楼的三楼会议室。我小心扶他下了车。汪老师今年七十三岁,人瘦得不像样,顶多八十来斤,走快了怕气接不上。我一边用手搀扶着他,一边兼顾着两头的来往车辆。看得出,他对于今天的会议作了充分的准备,连他搜集了半个多世纪,平日秘不示人的资料都带了满满的一大塑料袋,可见心里期盼这一天太久了。

这么近距离看着他佝偻的背影,我鼻子顿时有种酸酸的感觉。这个世界上往往有这样一类人:他不一定有学历,但他有经历;他不一定有知识,但他有文化;他不一定会识字,但他会识人。汪老师至少属于有经历,有文化的那类人。呵护文化就像老母鸡呵护小鸡仔,不容许任何人侵犯,哪怕是言语上的不恭。有些自诩的文化人,说起来滔滔不绝,口若悬河,骨子里未必是真正的文化人。

记得他最近一次到我办公室,是国庆长假后的某天,说是想邀请我到他家里去做客,我告诉他只要打个电话就行,何必大老远跑来呢?他随即说顺便让我再看看他搜集的有关瀛山,有关詹氏,有关朱熹的资料。末了,特别补充一句“东西多带不来。”说完这句话竟有些腼腆,是生怕劳烦别人的不安。

其间我们还聊到詹氏一族,甚是了得。詹安创办瀛山书院,有子五,依序是詹林、詹至、詹厚、詹柽、詹棫,皆中进士,号称“五子登科”。老二詹至有子詹攸之,攸之生子绐祖,绐祖有子詹骙。詹骙是宋孝宗乙未科(1175)状元。孝宗御赐墨宝,詹骙亦有“谢表”,他们手书的原件均珍藏故宫博物院,复制品在我们淳安博物馆有展出。老五詹棫有子詹仪之,仪之生子三:尊祖、怀祖、彭祖,也均有功名。

詹仪之官至吏部侍郎,与当时的理学大儒如朱熹、陆九龄、陆九渊、张栻、吕祖谦等都有交集,他在出任信州(江西上饶)知府期间,还组织了一场“世纪之辩”:以朱熹为代表的理学,与以陆九龄、陆九渊兄弟为代表的心学,在铅山的鹅湖寺进行了一场大辩论,成为中国学术史上和思想史上的一件大事,史称“鹅湖之会”。

巧了。正是这一年,詹仪之的孙辈詹骙考中状元。想必是有祖上积攒的文脉和这些大儒先贤浩荡的文气濡养护佑着吧?

有一个问题我始终没有搞清。

詹仪之与朱熹、张栻、吕祖谦、二陆兄弟交往这么多年,况且,朱熹与陆家兄弟观点相左,针锋相对。他作为一个当时,甚至世界范围内最高规格学术研讨会的组织者,其个人学术观点如何?倾向性何在?

人们说物以类聚,人以群分,朋友圈讲究志趣相投,谈得拢,才能在同一平台上进行平等的交流。难就难在平等。其实这个世界上只有一种平等,那就是思想的平等。思想平等的交流才有回应,有碰撞,有共鸣,有火花,让人心生愉悦,甚至彻夜长谈,欲罢不能。

詹仪之是赞同理学,还是赞同心学?抑或是个中间派?

我借机问了汪老师,你搜集的资料里有没有詹仪之的著述?里面或许可以找到这方面的答案。他未置可否,我也没有再深究下去。下次若去自己找寻吧,哪怕片言只语也行。

会议室已坐得满满当当,光村民代表就有四五个,业主是姜家镇政府,特意邀请了杭州市文保所的两位专家与会,另有文广新、旅委、住建等协同单位的二十余人参加。

浙大建筑设计院的郑工,首先向大家介绍了他们的设计理念,瀛山书院在原址上整体恢复,规模格局则依据去年的考古勘探作为参照,主体建筑“豁然”门、“格致堂”“双桂堂”“朱文公祠”以及附属建筑“熏陶所”“丽泽所”均在重建范围之列。“大观亭”“得源亭”保存尚好,属民国时期建筑,只作局部修整,恢复倾圮的“仰止亭”,重砌“半亩方塘”驳坎……

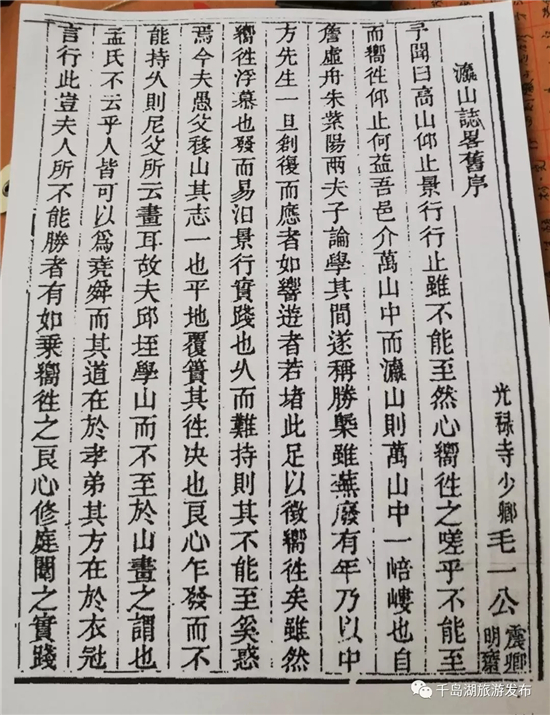

▲ 毛一公“瀛山志略旧序”

汪老师坐我边上,我见他听得分外认真,不时记上几笔,作沉思状。印象中轮到他发言,提了三四点建议,说书院依瀛山的山势而建,前低后高,正门朝着山下的“得源亭”“半亩方塘”,与之遥相呼应。“得源亭”对着方塘的一侧原先开有八角门,门两侧开有拱劵形窗户,“源头活水”可尽收眼底,应考虑恢复。临末,还殷切嘱托村民代表,一切以书院复建大局为重,郭村与霞五村不能因各自利益,妨碍期盼已久的工程建设,不要做历史的罪人!

兴许由于激动,汪老师的声音和身子都有些颤抖。

能不激动吗?记得当年,血气方刚的自己偷偷上山,偷偷在书院的废墟山逗留,然后再偷偷看上几眼。遗憾的是书院的背影再也看不见了,面对的只能是自己孤寂的背影,黯然神伤。历史转捩时期总是伴随着迷茫和怀疑,如今该是激动和激励的时候了。

会议持续到一点多钟,吃了工作餐,下午我要回单位上班,临走时我叮嘱汪老师,过马路千万小心啊。担心这样单薄的身子怕一阵风都能吹走。他频频点头,笑得很开心,在我眼里简直灿若桃花。方案敲实落地,心愿已了,书院原址原样重建,有生之年还能亲眼目睹,陈年的心结陡然间解开,心情能不舒畅吗?何况,还关乎文化的尊严和地位。

目送老人转身离去,看着他的背影渐渐消失在那车流如梭,人潮如涌的街市中,我猛然惊觉,眼前幻化出的分明是一座千年书院的背影,是书院文化投下的背影。汪老师只是这个千年背影之下,荫庇护佑的一个化身罢了。

没错,就是这个化身。