陈叔通家族墓位于杭州市拱墅区半山国家森林公园游客服务中心以北山上。半山这块地本是陈叔通家墓地,原陈叔通祖坟散布半山十多处。解放后为支援国家发展节约土地,在陈叔通主持下,进行迁建合葬,把土地让给奶牛场使用,陈叔通家族墓距今已有百年历史,具有一定的历史价值。

2017 年 8 月 ,杭州市园林文物局在第三次全国文物普查成果基础上将陈叔通家族墓核定为杭州市市级文物保护点。为了加强拱墅区文物保护,2018年,区住建局对陈叔通家族墓进行整体修缮及周边环境整治,使其成为拱墅一处清幽的历史文化景观。

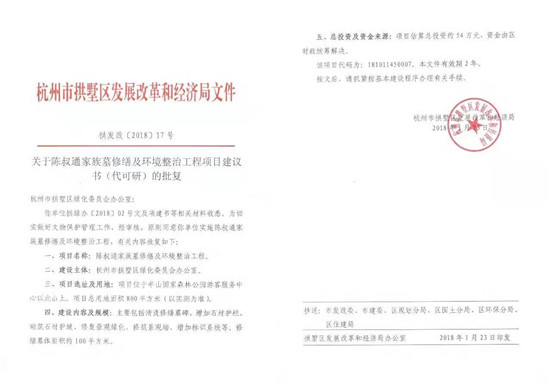

近日,区住建局带队赴北京采访陈叔通之孙陈难先院士(中科院院士、清华大学物理系教授),听陈难先院士述说陈叔通一生及陈氏一族爱国历史故事。

陈难先院士接受采访

陈氏族人中陈豪、陈汉第对杭州文化教育做出过较大的贡献。陈叔通为近现代政治家和爱国民主人士,陈叔通家族墓可以作为弘扬爱国主义精神、传播历史文化的教育基地。

陈叔通(1876年—1966年),名敬第,中国政治活动家,爱国民主人士,浙江杭州人,清末翰林。甲午战争后留学日本,曾参加戊戌维新运动。辛亥革命后,任第一届国会众议院议员。曾参加反对袁世凯的斗争。此后,长期担任上海商务印书馆董事、浙江兴业银行董事等职。抗日战争期间参加抗日救亡活动。抗战胜利前夕,参加筹组上海市各界人民团体联合会。1949年9月出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。中华人民共和国建立后,任中央人民政府委员,全国人大常委会副委员长,政协全国委员会副主席,中华全国工商联合会第一、二、三届主任委员。

陈叔通家学渊源,幼时耳闻目染,少年即露头角。17 岁中秀才,22 岁在书塾任教,26 岁中举人。1900 年发起杭州白话报,大声呼吁破旧立新振兴国家,他参加了光复会。1903 年 27 岁时中癸卯科二甲第三十八名进士,点了翰林,授翰林院编修。

三试皆捷后,陈叔通没有沉湎于仕途,在金榜题名的第二年,风尘仆仆地东渡日本,入东京法政大学,研究政治和法律,融会贯通中西文化。1906 年学成归国。回国以后,他兴学同时,潜心研究政治、经济和法律,编著《政治学》和《法学通论》两书。

1915年,陈叔通拒绝袁世凯的高薪利诱,联合梁启超在上海策划倒袁,成功阻止其复辟。其后,陈叔通应邀入职上海商务印书馆,大力改革其沉疴弊病,引进国外先进技术和设备,推动了我国文化教育事业的发展。

白色恐怖的高压之下,他不顾个人安危,与留港爱国志士密通书信,交流政见,更为抗日募捐和营救爱国学生而四处奔走。

他是开国大典上站在毛主席身边的美髯公,也是钱学森夫妇的太老师,其中渊源可追溯至其兄陈汉第参与创办的求是书院(今浙江大学)。书院开创中国留日运动先河,培养出了陈独秀、蒋百里、钱均夫等一大批先进人士,而这一因缘,也促成了多年后钱学森的顺利回国。

彼时,钱氏夫妇困于美国不得脱身,便写信向太老师陈叔通求援。这封跨国信件,成为日内瓦会议上与美方谈判的铁证,也换来了钱学森夫妇回国的船票。

身历戊戌变法、辛亥革命和新中国成立三朝变革,陈叔通被毛主席赞誉为“中国共产党的诤友”,他一生始终坚信“真心靠党路不迷”。

古人向来把梅、兰、竹、菊称作四君子,认为它们是美好纯洁的象征。陈叔通常以梅花自况自勉,他说:“梅花的品格很高,耐寒,有骨头。”杭州孤山多梅,闻名天下,他的先辈曾致力于收藏书画。但在一次战火中被毁,唯有一幅明代唐寅的墨梅,幸而保存下来,传给了他。

经过 30 多年的积累,陈叔通集成梅花画一百家。他把这些画影印出版, 名曰《百梅集》。他的书斋也命名为“百梅书屋”。他善作诗,他的诗集也作《百梅书屋诗存》。建国以后,他将所珍藏的这百家名画全部捐献给了国家,保管在北京故宫博物院,曾经公开展出,供参观者欣赏。

新中国成立时,陈叔通已是 73 岁的老人了,但他仍然用诗一样的语言“七十三前不计年,我犹未冠志腾骞”,欢呼“大好前程能到眼,未来盛业共加肩”,决心在中国共产党的领导下,把晚年的全部精力贡献给人民的事业。