杭州历史建筑是一方水土情感的化身,是一方水土人文的创造,是一方水土生活的积淀,是一方水土历史的纪念……

“以仁致富,和则义达”

传说中的“天下粮仓”富义仓位于运河边的霞湾港内,前邻大运河,东近江涨桥,南接御码头。

富义仓在当今不仅是大运河米市、仓储和码头装卸业等经济业态发展、繁荣的实体见证,亦是中国仓储文化的历史沉淀和象征,有着沧桑的历史往事。

杭州在古代历朝都有储藏谷物的建筑物,尤以南宋最多。清康熙末年至光绪初年,在江涨桥、宝善桥、霞湾港一带,先后兴建了仁和仓、永济仓、盐义仓、富义仓等。

百年历史沉淀

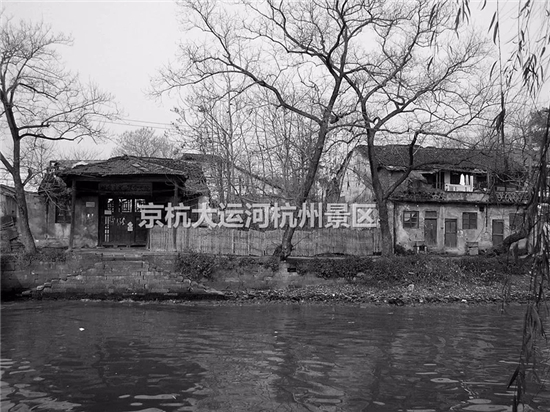

湖墅地区作为历史上京杭大运河南端的一个货物集散地,仓库特别多。富义仓是其中迄今仅存的最后一个老仓库,有着100多年的历史,是清朝的一个大粮仓。

富义仓是清光绪年间任职浙江巡抚的湖南名士谭钟麟所建。光绪六年(1880),谭钟麟拨出11000两银子,由官方出面购买了运河霞湾港一带10亩民地筹建粮仓,费时44个月,终于光绪十年(1884)落成。

谭钟麟把粮仓命名为“富义仓”,并请好友应宝时撰写《新建富义仓记》,文曰:“为仓四,为廒八十,容谷可四五万石……其东筑楼三楹,属司事者居之……”

北有南新仓,南有富义仓

1911年辛亥革命胜利后,富义仓成为民国浙江第三大积谷仓。1950年,富义仓由杭州市粮食公司接收作为仓库。而后的几十年间,富义仓只是几排普通的砖木老屋,以及一座历史沧桑的门楼和门楼下青石叠砌的码头水埠。

新中国成立后,其仓储功能也几经变迁,天下粮仓一度沦为民居,但它仍屹立在霞湾港中,仿佛在告诉人们:这里是京杭大运河的终端,“北有南新仓,南有富义仓”,我是“天下粮仓”中的重要一员,是运河历史文化的实物见证。

富义仓现存一扇大大的院门,上书“社会主义联合大院”,还是“文化大革命”的产物。

修复一新的“天下粮仓”

前些年,富义仓几排仓房已推倒了两排,后来富义仓的拆除行动已全部停止,按综合整体保护规划进行了恢复性修缮。对富义仓全部建筑予以保留,对已拆除的部分建筑物将以原有房子的范围、用原有的材料、按原有的风貌,原汁原味地修复,包括仓库和码头。

如今,修复一新的“天下粮仓”富义仓分四列三进八十间房,各个房间里传出了“赵氏工坊”悠扬的吴乐越音,飘出了“韵和书院”琅琅的读书声,溢出了一件又一件富有创意的杭派女装……

后记:

如今,修复一新的“天下粮仓”已摇身变为时尚创意空间,以“创意园”的形式重新出现在公众面前。里头还有咖啡馆、茶馆、精品店、工作室,做得十分像样,氛围也很不错。暮色正四合,街上华灯初上,富义仓渐渐没入月色中,像一位老者般端坐于街角,看尽世事变迁。