杭州运河历史建筑

是一方水土情感的化身,是一方水土人文的创造,是一方水土生活的积淀,是一方水土历史的纪念……

通益公纱厂遗址位于拱宸桥西面的桥西历史文化街区,原杭州第一棉纺厂院内。

现在留存的厂房建筑是民国时期的建筑典型代表,内部结构保存完善,具有重要历史价值,被列入国家级文物保护建筑,它是浙江棉纺缫丝业进入近代工业的标志。

通益公纱厂的创办

1889年,清代杭州名绅丁丙、晚晴官僚南浔富豪庞元济等共同出资40万两白银,建造通益公纱厂。

当时厂基占地7191平方米,有纱锭1.5万枚,雇用工人1200人,是浙江民族资本创办最早的棉纺织工厂。

1895年,中日签订了《马关条约》,杭州被辟为通商口岸,拱宸桥被选为杭州海关关址。

一时,拱宸桥地区成为杭州对外贸易的大门。丁丙和庞元济抓住时机,于1895年又集资白银30万两,从上海购入208台缫丝车,在纱厂旁又建造了世纪缫丝厂,开了杭州近代缫丝厂之先河。

但因仓促办厂,购进的新机器竟落后于当时的国际水平约50年,产品出口缺乏竞争力。3年后,工厂逐渐衰败。

杭州第一棉纺织厂

1914年,李鸿章的远亲、安徽商人高懿丞接办通益公纱厂,改名鼎新纱厂。

▼

1928年,上海三友实业社陈万运等三人正式受盘鼎新,并改名为三友实业社股份有限公司杭州制造厂,简称三友实业社杭厂。

▼

1937年,三友实业社杭厂改为“军管理”的日商裕丰纱厂。

▼

1943年7月,由国华、新业丙公司共同接盘,改名杭州纱厂。

▼

1944年12月,又改名杭州第一纱厂。

▼

1955年公私合营后,与杭江纱厂、长安纱厂合并,更名为杭州棉纺厂。

▼

1957年7月,杭州印染厂并入,改名为杭州第一棉纺织印染厂。

▼

1977年10月,印染部门划出,定名为杭州第一棉纺织厂。

通益公纱厂是浙江首屈一指的民族工商业。在帝国主义洋货倾销的年代,作为民族工商业,本着“实业救国”、“提倡国货、抵制洋货”的宗旨,同帝国主义进行竞争,这种努力办厂的精神对浙江省民族纺织工业的建立和发展,起了一定的作用。

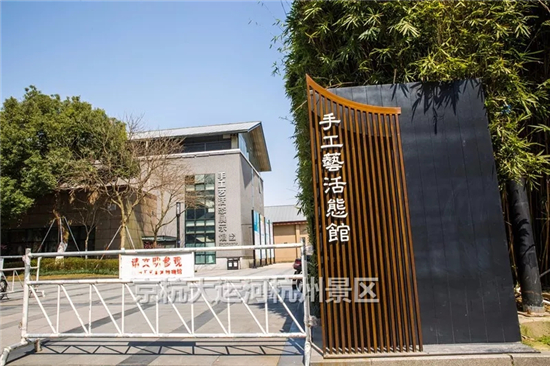

杭州手工艺活态馆

这座棉纺厂深深地融入了拱宸桥人的生活之中。先前,住在桥西的许多人家都是按着厂里的“气管”(汽笛)声来决定是淘米烧饭,还是睡觉起床的。棉纺厂的职工很多都住在桥西直街、吉祥寺弄、敬胜里、如意里的老房子里。

2011年5月,杭州手工艺活态馆在杭一棉的老厂房基础上经过修缮、加固、改造完成,是浙江首家集互动教学、非遗手工体验、民间技艺表演为一体的“非遗”文化体验馆,也是浙江省最大手工体验基地。

斩获杭州市“巾帼文明岗”、“青年文明号”、“第二课堂实践基地”等多项荣誉称号;2012年被联合国教科文组织授予“工艺与民间艺术之都”;2018年获联合国教科文组织特别表彰并颁发荣誉证书,来赞赏手工艺活态馆对中国文化的国际影响力,及其为中国大运河文化带建设所做的贡献。

馆内保留了原汁原味的民国年间建筑风格,吸引了包括国家、省、市级工艺美术大师、非遗传承人,集中展示传承如竹编、刺绣等二十余项中国特色的传统工艺、非物质文化遗产工艺。

今天,我们徜徉这里,时不时便会在馆内拾起通益公纱厂的点点滴滴……