瓷器是中国古代的一项伟大发明,也是中华民族古老文化的杰出代表。考古发现,从史前文化的陶器,到商代中期出现的原始瓷,直到东汉晚期出现的成熟瓷器,经历了数千年的漫长岁月。浙江是举足轻重的青瓷故乡,全省古窑址达1700多处,数量为全国之冠。

杭州建德地处浙西,境内产有适合烧造瓷器的高岭土矿,民国《建德县志》记载,境内产陶土。通过对《建德县地名志》和建德市区域地理图中有关地名的查找与分析,其中带“窑”地名有:洋溪街道窑上自然村、更楼街道甘岭窑坞自然村、乾墰镇包家窑坞自然村、杨村桥镇绪塘窑棚里自然村、航头镇后大路村缸家垄自然村和窑上自然村、大慈岩镇叶墩行政村窑口自然村等11处之多。在第三次全国文物普查中,建德市文物普查人员,按图索骥,契而不舍地探寻,先后揭开了大白山、大慈岩脚、窑坞、后山和倪家等五处古窑址神秘的面纱,将其一一展现在人们的面前。

大白山窑址

大白山窑址位于建德市新安江街道章家村高塘坞大白山西南坡,南侧有山间溪流流经,小溪流向东汇入新安江,西北侧有一近椭圆形水塘,平地处为田地及农宅。经实地调查,窑床遗迹位于山体缓坡处,呈中间低两边高顺势向下的西南向缓坡处,据当地年长村民回忆原有两处窑址,窑床并排,呈西南—东北走向,早年窑炉残迹(火膛、烟道等)尚可见。而作坊遗迹主要位于平地处,周边未发现瓷土原料采集点。

浙江省文物考古所和杭州市文物考古所专家在对该窑址进行实地勘察和对其产品经认真观察分析后认为:这是一处保存比较完整的北宋龙窑遗址,系北宋民窑。窑址现场的堆积面积较大,堆积层亦比较厚,这说明这处窑址延续时间较长,量产亦较大,距今已有近千年的历史。虽然在基建时有些破坏,但窑址大部分还得以保留,这是一次重大的考古发现。

大白山窑址为建德境内首次发现的一处青瓷古窑,该窑址生产的青釉刻花瓷器在杭州地区也是首次发现。这一发现对研究宋代我国民窑体系、瓷业生产规模、窑炉结构、烧制工艺、瓷器销售,以及了解建德当时社会经济、民生状况等都具有重要的历史和文物价值。

大白山窑址文化堆积面积约3000余平方米,堆积厚度0.5—2.5米,随处可见散落在地表的青瓷及匣钵等残片。大白山窑址产品具有龙泉窑青瓷的风格特征。器形有碗、盏、盘、水盂、烛台等,以碗类产品为主。胎体有深灰、灰、浅灰等,以灰胎最多见,浅灰胎较少。

釉色有青绿、青灰、灰青、青黄、青褐、粉青等,或透亮,或乳浊,以较透亮的青绿釉最为常见。釉面多可见细碎开片。发现的碗、盘、盂类器物多施釉未及底,施满釉者,足底刮釉。

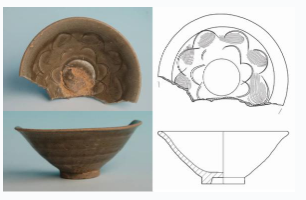

纹饰有花卉纹、篦纹、折扇纹等,均为刻划,腹内壁多刻划花卉纹,间划篦纹,腹外壁或饰折扇纹,或无纹饰。碗盏类器物腹外壁折扇纹或刻痕宽深、分布疏朗(有圆凹和斜刀刻之分);或刻痕窄浅、分布细密,腹外壁折扇纹上、下或上下均刻一周凹线纹或划一周细线纹。部分碗、盏、盘类器物上腹部内壁也可见到一周凹线或细线纹。腹内壁及内底纹饰可辨者有波浪纹、菊花纹以及或简洁或繁缛的花草纹等。

碗、盏类器物内壁多较平,有压圈。发现的各类器物外壁腹足连续处多经修削。挖足多较浅,足内壁多斜削,外底心多向下稍凸起,底足不乏修削欠规整者。

瓷器的质量非常好,施青釉,开细片,釉色纯正,器型规整,胎质细腻,叩击有金属之声,是一处具有很高烧造工艺水平的古窑址。

考古发现的主要青瓷和窑具:

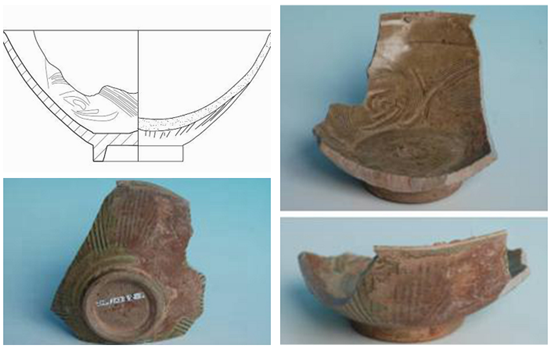

碗——侈口碗口

碗——侈口碗口:侈口,唇部粘有少量窑渣,斜弧腹,内底较平,压圈,圈足稍内敛,挖足,腹足连续处和足跟部经修削。灰胎,胎质细腻,可见细小气孔。釉色青灰偏黄,施釉未及底。腹外壁刻折扇纹,较密,腹内壁刻划花卉纹,间划篦纹,上腹部内壁划凹线纹。高7.0厘米、口径15.4厘米、足径5.2厘米、足高0.9厘米。

盏——侈口盏

盏——侈口盏:侈口,斜弧腹,内底较平,压圈明显,圈足足壁较直,挖足,足底平。灰胎,胎质细腻,可见零星细小气孔。釉色青灰偏绿,开片及细碎,施釉未及底。腹内壁刻划花卉纹,间划篦纹,上腹部内壁划一周细凹线纹。高4.2厘米、口径10.5厘米、足径3.4厘米、足高0.5厘米。

水盂

水盂:外撇,束颈,溜肩,鼓腹,内底可见轮旋痕,圈足稍外撇,挖足较浅。深灰胎,胎质较细,可见零星细小气孔。釉色青绿偏灰,开片细碎,施釉未及底。高4.6厘米、口径7.2厘米、足径4.4厘米、足高0.5厘米。

烛台

烛台:柱状。深灰胎,胎质较细,散布细小气孔。釉色灰青,局部泛黄,外壁刻划数道凹线纹。残高9.4厘米、下径4.8厘米、上径3.5厘米。

窑具

窑具:采集窑具共29件,包括匣钵和垫饼。其中,匣钵单体5件,匣钵与碗、垫具粘连者11件;垫饼单体2件,垫饼与碗、盏粘连者11件。

匣钵

匣钵:有漏斗形匣钵和M形匣钵两种。漏斗形匣钵:上部筒形,下部承碗(或盘等)处弧曲下凸,底部置垫具,胎质粗疏、龟裂,表面散布窑渣。M形匣钵:筒形足,承碗(或盘等)部呈盘状,弧形下凹,底部置垫具,胎质粗疏,表面散布窑渣。

垫饼

垫饼:圆形,单面模印成形。