浙江的人类活动是从何时开始的呢?虽然由于年代久远,先民与自然界一幕幕惊天动地的抗争已被历史的尘埃埋没,但考古发现已经证明:远在混沌初开的旧石器时代,杭州建德这片古老而美丽的土地上就生活着我们的先民——“建德人”。

一直以来有一个认识:黄河流域是华夏文明的摇篮。而随着考古的不断发现,特别是堪称浙江史前文化双璧的河姆渡文化、良渚文化的发现,成为解读史前文明的“无字地书”。它告诉了我们这样一个事实,中华文明不是单一的,而是多元共生的,不仅黄河流域是华夏文明的摇篮,长江流域尤其是长江下游的环太湖流域同样也是华夏文明的摇篮。而“建德人”的发现,是浙江旧石器考古的突破,为浙江人类活动的发端,加之随后相继发现的建德市多处与良渚文化同时期的新石器文化遗址,成为实证这一结论的证据链中不可或缺的一环。

建德人遗址展馆

1974年冬,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所张森水、韩德芬、戴尔俭、许春华和浙江博物馆自然部的魏丰、徐玉斌、张明华等专家组成的考察组,赴杭州、金华两地区进行野外考察。11月24日上午,从当时的李家公社出发,徒步1小时,抵达乌龟洞。上午,考察组对乌龟洞及其周围环境做了一些调查,乌龟洞位于李家镇上新桥村西,即北纬29°20′,东经119°05′。乌龟洞为石灰岩溶洞,系发育于石灰纪时代的石灰岩中(船山灰岩),洞高出当地河水面约15米,为20世纪60年代初发现,洞顶大部坍塌,呈岩厦状。乌龟洞有三个进口,洞进深7.3米,分为三段。前洞深2.55米,高2.45米,宽2米;中洞(即过道)深1.25米,高2.30米,宽4.25米;底洞深3.5米,高2.73米,宽1.90米。底洞右侧有一支洞,中经0.90米,深1.60米,底宽2.57米。右口进入有一小洞,通进深3.90米。又分上下两洞。上洞深1.80米,高2米,宽2.20米;下洞深2.10米,高3米,宽4.45米。1964年,浙江勘测队黄正维等曾报道过这里发现化石。据此,考察组认为有必要对乌龟洞进行发掘。

乌龟洞“建德人”遗址

于是,当日下午就组织人力开始发掘,探坑东西向,南北宽为2米。头天收获不大,次日继续,主要发掘含化石的层位,堆积物为黄红色粘土,中夹大量燧石碎屑,局部胶结得很坚硬,由南向北呈楔状分布。在这层堆积物里发现了较多的哺乳动物牙齿化石和燧石碎屑,当这些碎燧石被逐一洗净后,结果令人失望,几百件碎燧石,无一人工痕迹清楚的。正在深感遗憾之时,一位小孩送来一把化石,经鉴定有犀牛和牛等,但令人意外的是其中竟有一枚人牙化石,着实让大家高兴了一阵子,总算是从遗憾中得到了快慰。从小孩处得知化石出自旁边的小支洞,既然有人牙化石,就可能有文化遗物。考察组是多么希望能在那里找到更多更有科学价值的标本。唯恐民工发掘有失,小支洞发掘全由考察组亲自动手,发掘结果表明,含化石的地层可分上下两部分:上部为紫红色黏土,厚约35厘米,其中发现人化石及第四纪哺乳动物如最后鬣狗等11种化石;下部均为黄红色黏土,厚约110厘米,但自50厘米之下土色渐变棕黄,灰岩和燧石小角砾渐增,在发掘坑南部,堆积物胶结坚硬,由南向北楔状分布,在其中发现较丰富的动物化石,计有剑齿象、纳玛象、巨貘等17种动物化石,但遗憾的是再未发现人类化石和文化遗物。

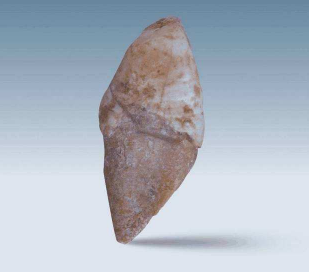

“建德人”牙化石

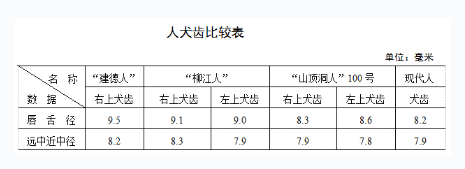

乌龟洞中上部地层出土的化石标本为一枚右上犬齿(编号PA536),稍有破损,经修复,除齿冠远端外侧缺一小块外,其他部分保存完好。这件标本齿冠高11.6毫米,近中远中径为8.2毫米,唇舌径为9.5毫米。其牙齿化石粗壮程度大于1958年在广西柳江县通天岩旁洞穴中发现的“柳江人”犬齿,依据“柳江人”头骨性别鉴定为男性,故乌龟洞发现的“建德人”也应属为男性;而其齿尖的磨耗程度比“柳江人”稍弱,因此可能是30岁左右的青年个体。

(引自韩德芬、张森水文)

若将“建德人”上犬齿化石与已知的国内人类化石犬齿形态对比,如与中国猿人犬齿对比,它缺少中国猿人犬齿的诸多原始性,而有许多进步性;若与同属晚期智人的“柳江人”和“山顶洞人”的犬齿对比,在形态上十分相象;若与现代人比,它又稍显原始,不仅齿冠略大,齿根也不象现代人那样纤细而呈圆锥状,故将“建德人”归属于“柳江人”一类的智人类型。