浙江第一码头,南岸位于长河江边,当地人称“江边码头”,北岸在南星桥三廊庙,称“三廊庙码头”,它曾经是两浙南北的交通咽喉。

同治三年(1864年)

红顶商人胡雪岩捐银10万两,在南星桥三廊庙建造了船渡码头,对往来旅人实行分文不取的"义渡"。

但自光绪十一年(1885年)胡雪岩因经营蚕丝失败破产,钱江义渡也难以继续,渡船遇风浪倾覆的事故时有发生。

绍兴商人俞襄周产生了改善渡船的设想。他从上海购置铁壳柴油机拖轮4艘,取名为"义中"、"义正"、"义和"、"义平",结束了钱江义渡帆送橹摇的历史,正式进入轮渡时代。

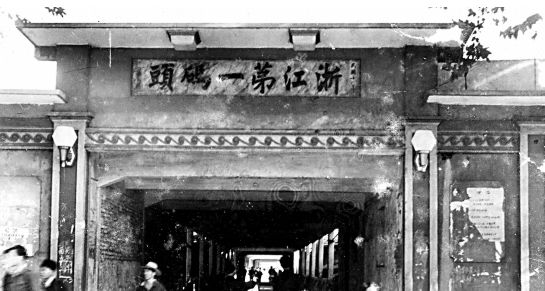

1929年

北岸三廊庙先建成了钢筋混凝土引桥码头。当时的浙江省政府主席张静江前来主持落成典礼,还题写了"浙江第一码头"的横额。

1931年

南岸码头亦告竣工。南岸码头基本与北岸码头相同,唯桥长只有27.45米。南岸码头落成后不久,因码头前沿淤沙涨出数百米而无法使用,于是钱江义渡局又筹集资金,在码头上游100多米建了木质平桥码头一座,当地人称之为“红牌坊”码头,从而解决了南北岸过渡难的问题,同时实现了汽车过渡。

1932年12月

浙赣铁路萧山西兴至金华段开通,码头渡载运输压力随之日趋加重。

据统计,当时浙江第一码头年货物运量达40万吨,年渡人次约4000万,日均11000人次,最高时曾达17000人次。

1945年抗战胜利后

"钱江轮渡局"由浙江省交通处接收,改名为"钱江轮渡所"。

1949年5月杭州解放前夕,国民党军队在撤退时扣留大量船只并加以焚毁,渡轮也遭到破坏,轮渡被迫停止。

6月,钱江轮渡所由杭州市军管会接管,轮渡得到了恢复。

改革开放后

轮渡再次兴起。江南岸的农民早早就排起100多米的长队,随着每天凌晨的第一班渡船,把各种新鲜的农副产品源源不断地运入杭城,极大地丰富了市民的菜篮子,高峰时每天有2万多人次过江。

1998年1月8日

浙江第一码头终于完成了自己的历史使命,退出了历史舞台。