在《人民的名义》电视剧中

当达康书记还在金山县任县长一职的时候说过

想带领金山县一百二十万人民脱贫

必须集资修路

哪怕压上身家性命也要做下去

……

有这样的一位心念老百姓的好书记

金山县的人民从此也过上了好日子

咱大西兴在历史上也有一位“达康书记”

为老百姓乃至后世

作出了巨大贡献

当然换在那时代

重要的无疑就是“修堤”了

故事是这样开始的

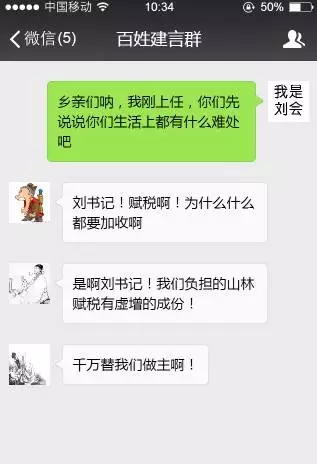

公元1584年,萧山新来一位县令,姓刘名会字一汇,福建温陵(今泉州地区晋江)人,进士出身,道德文章,清名卓著。他到任之初,就遍访民间疾苦,熟悉档案资料。

原来是嘉靖年间出版的《萧山县志》所载的山林面积,不知是统计有误还是印刷差错,其总数比实际面积多出好几万亩。

一些官吏为了讨好上司,据此呈请加派税金,增加了农民的负担。

刘会于五月间就写了《分别花光山税申文》,请将花山(有林木的山)数中虚增的四万九千五百余亩除去,光山(少有草木的秃山)中虚增的一千零三十亩除去。

经申报督院,批准豁免。老百姓税赋得到减轻,非常感激这位清官。

与西兴结缘

明代的长江三角洲,已是全国物产最丰富、经济文化最发达的地区;刘会来萧山任县令时,正是沿海平定倭寇后的复兴时期。

西兴镇,是萧山的前沿地界,也是两浙交通的枢纽,周、秦时代起就设有驿站,当初叫“亭”。驿站属官办,专供往来的官员和送递公文的差役临时住宿,相传古代范蠡送西施到吴宫去,从越国首都会稽出来,在这里梳妆打扮后渡江北去吴国。

刘会前几任的县令邹鲁在驿站门前立一块牌子,题“庄亭古迹”四个大字。刘会到任的次年,即万历十三年,他为西兴驿站的正厅前面扩建了一进,原来的头道门成了二道门,以便能容纳更多的往返经过的官员、差役歇脚,适应了形势发展的需要。

兴修防洪石堤

话说有一年,秋潮异常猛烈,沿江的防洪长堤被冲毁,大水涌入,百姓房舍被冲塌几百所,萧绍平原一片汪洋!

刘会彻夜不眠,流着眼泪写呈文申报灾情,省里府里第二天就派官员下来,坐在船里视察,只见桑田为海,哭泣声遍野。他们商讨救治方案,刘会认为原来的防洪堤用木柴、竹篓裹着碎石筑成,禁不住大潮冲击,必须建造石堤,方能保百姓生命财产安全。

会稽郡守萧良幹和浙江巡抚温纯都同意造石堤的方案。刘会当即提出经费问题,他说五百年前吴越王钱镠以全吴越国的力量来修钱江大堤,还只是土木结构,现在造石堤费用大,萧山一县的百姓负担不起,必须山阴、会稽共同来出钱,才好兴修。巡抚看到哀鸿遍野的现状,慷慨表态,说三县按田亩摊派,每亩出八厘(0.3克,约合1枚银元的1/78.3),不足之数,府库的银子拿出来包底。

于是刘会编造预算,组织力量全力以赴修建石堤,派县丞王箕、典史徐闵督工。十月初三正式开办,他经常亲临第一线,不辞风霜雨雪之苦。经过整整六个月的努力

到万历十五年(1587)春末完成。

防洪海堤与浙东运河之头的接近处,原有一条堰称“大堰”。堰的功能,在内地干旱时,耙开堰引钱塘江水灌溉农田;在内地受涝时,又耙开堰泄洪涝;潮水大时,把堰堆高以御江潮。平时有船只要过往运河与钱塘江之间,从堰上拖过。大船靠人力拖不动,用牛绞盘牵引,就是所说的“牛埭”,因始建于六朝,所以叫“六朝牛埭”。

刘会修堤塘修到这里时,将大堰改建为闸,命名为永兴闸,也叫龙口闸。既便放水,也便过船。闸门有东西两道,现在东闸的槽石还在,已受到保护。刘会在新堤完成时,兴奋地站在堤上说“大堤像一条蜿蜒的龙,但怎么能没有龙头呢?”于是用修海堤结余的银子重修“镇海楼”,使之成为“龙头”。

原来在公元前五百年吴越争战期间,越国的大夫范蠡在西兴筑城屯兵,称此城为固陵城。

东汉建安元年(196),孙策引军从钱塘江上进攻固陵,会稽太守王朗发兵抗拒,孙策未能攻下。可见这里是千年古战场。

五代时吴越王钱镠时代(908—931)重修固陵城,改称西兴,靠钱塘江的城关称铁岭关。

明朝弘治十年(1497),萧山县令邹鲁重修铁岭关,改称“镇海楼”。由于潮水的侵袭,嘉靖、万历之间,“镇海楼”已经倾斜坍塌。

刘会用修堤结余的钱重修“镇海楼”,石台增高四尺,上面再建三开间的城楼,重簷挑角,匾额仍题“镇海楼”,楼下石台上刻“浙东第一台”。镇海楼之左又建小楼三间,碑亭两座,亭中立罗万化撰写的“万历十四年修西兴塘记”石碑和关于“镇海楼”历史的石碑。建国初楼观早已倒塌,石台还在。大炼钢铁时石台上造过高炉。直到“四清”运动(1964)时拆除。

西兴刘侯祠的由来

刘会兴修防洪石堤,又改大堰为闸,西兴老百姓感受到切身得益,经费负担又很轻,对这位父母官衷心敬仰戴德。

刘会任满离境之时,在铁岭关外下船,萧山的父老们特别是西兴的百姓,自发来送行,赠万民伞,鸣放鞭炮。刘会激动得不知不觉滴下了眼泪。船离江岸很远了,刘会还站在船头望着不肯离去的父老乡亲,望着他费心修建的蜿蜒的江堤和高耸的镇海楼。

西兴老百姓为了寄托对刘会的思念,在驿站前建造了一所“刘侯祠”,春秋两季致祭。