篆字之美·章太炎先生的书法艺术

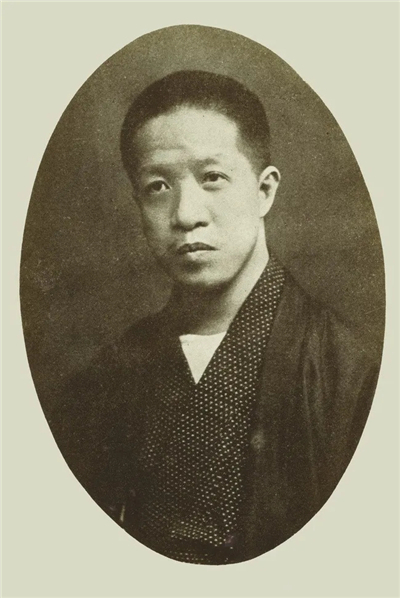

近代著名革命家、思想家、国学大师章太炎先生学究天人,著作等身,在文字学、音韵学、训诂学、哲学、历史学等方面都有着很高的造诣。他一生以保存和传承中国传统文化为己任,生前收藏有大量的金石拓本,密切注意金石学方面的最新发展研究成果,注重以金石证史,在中国金石学发展方面做出了重大贡献。

章太炎先生同时是一位近代书法大家,他书法自成一家,尤擅篆书,被沙孟海先生评价为:“笔法自然近古,自成一家面目”。

杭州名人纪念馆馆藏有章太炎生前收藏的大量文物,以及他本人的手稿、书信、书法作品等,这些珍贵文物为我们研究章太炎提供了第一手的材料,本次展览通过章太炎收藏的金石拓本与书法作品,探寻章太炎书法“无一字无出处”的脉络,并展示章太炎先生篆书书法的独特之美,让更多人来体会国学大师博古缀遗,传扬文化的精神。

第一单元 博古缀遗

章太炎先生收藏有诸多珍贵的金石拓本,他时常与李根源、于右任、易培基等同道好友交流金石研究的心得。从金石拓本中,章太炎汲取了书法营养,他曾告诫弟子“汉碑头”如《三体石经》是学习篆书不可不研读的。他的篆书远宗二李(李斯、李阳冰)、二徐(徐铉、徐锴),形成了自己独特的风格。

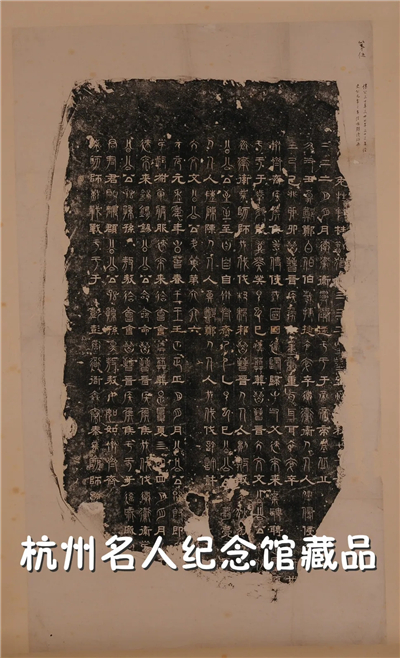

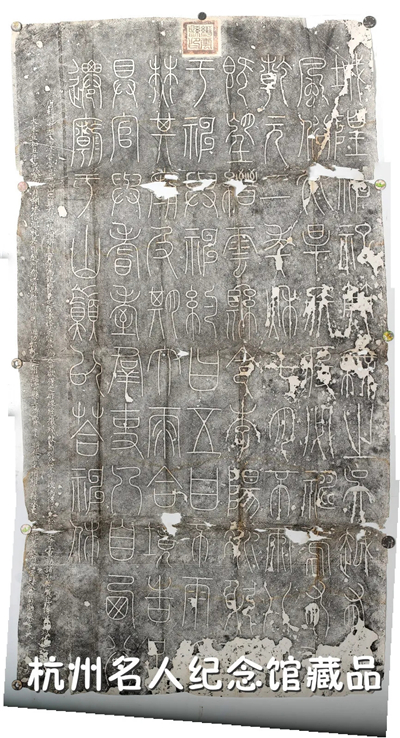

《三体石经》拓本

纵110厘米,横60厘米,二幅。

《三体石经》建立于曹魏齐王曹芳正始二年(241),因碑文中每个字都有古文、小篆、汉隶三种字体书写刻石,所以称为“三体石经”。此两张《三体石经》为《春秋·僖公》经、《文公》经部分,为1923年于右任赠送给章太炎。章太炎非常重视新出土的《三体石经》,曾撰有《新出三体石经考》,详细考证研究。

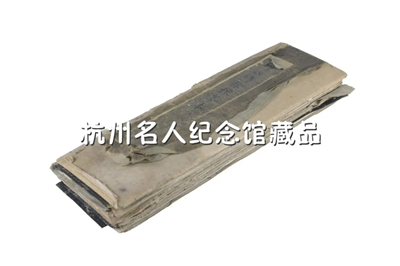

《泰山刻石、峄山碑徐铉摹本》拓本

纵30厘米,单幅横8厘米,展幅横620.5厘米,经折装。

《泰山刻石》和《峄山刻石》,均为秦始皇东巡时于始皇帝二十八年(前219)所刻,内容为赞颂秦始皇统一六国废分封,立郡县的功绩。宋初书法家徐铉擅长小篆,曾作摹本,其门人郑文宝刻石,现藏西安碑林博物馆。徐铉(916-991),字鼎臣,广陵人。南唐时为翰林学士、知制诰,南唐灭亡以后归宋,官至散骑常侍,世称“徐骑省”,与弟徐锴并称“二徐”。

《缙云城隍庙碑》拓本

纵135厘米,横72厘米

此碑为唐朝著名书法家李阳冰在担任缙云县令时在当地城隍庙祈雨有灵,因而刻石纪念,现在浙江丽水缙云县。原碑刻于唐乾元二年(759),于北宋末年遭遇方腊起义的兵燹,碑石断裂,北宋宣和五年(1123),缙云县令吴延年根据原拓本重刻,留存至今。李阳冰,生卒年不详,字少温,唐朝文学家、书法家。约生于唐玄宗开元年间,唐肃宗乾元年间为缙云县令,后任当涂县令、集贤院学士、将作少监等职。其书法以铁线篆见长,笔法疏瘦,结构匀称,深得秦篆精髓。

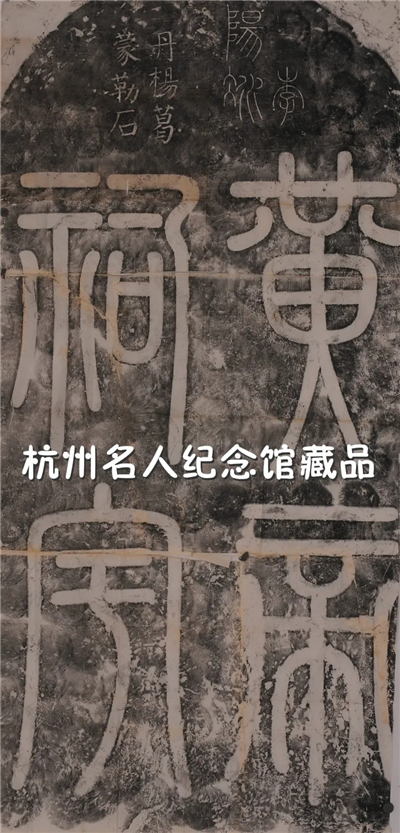

《缙云黄帝祠宇》拓本

纵186厘米,横92厘米,纸本。

此为李阳冰在缙云留存的篆书石刻之一。缙云黄帝祠宇位于缙云仙都山,原名缙云堂,始建于东晋咸和年间(326-334),唐玄宗天宝年间由当地地方官奉旨扩建,改名黄帝祠宇,如今为南方祭祀黄帝的主要场所,也是著名的道教胜地。

李阳冰在任缙云县令期间,亲自篆书“黄帝祠宇”四字,并将黄帝祭祀由民间祭祀上升为官方祭祀,黄帝祠宇自此香火更为繁盛。

第二单元 山辉蕴玉

章太炎先生的书法作品以小篆居多,他自言:“时亦作字,每日辄写三四十篆”。其篆书字体恪守《说文解字》,皆有渊源,结字往往参以魏碑和隶书笔意,融会两周金文与秦汉刻石。章太炎的篆书风格“高淳朴茂”,“笔法自然近古”,著名书法家沙孟海先生曾对清代以来的篆学加以归纳总结,将章太炎归入“古文字学别派”,认为其“笔法自然近古,自成一家面目”。

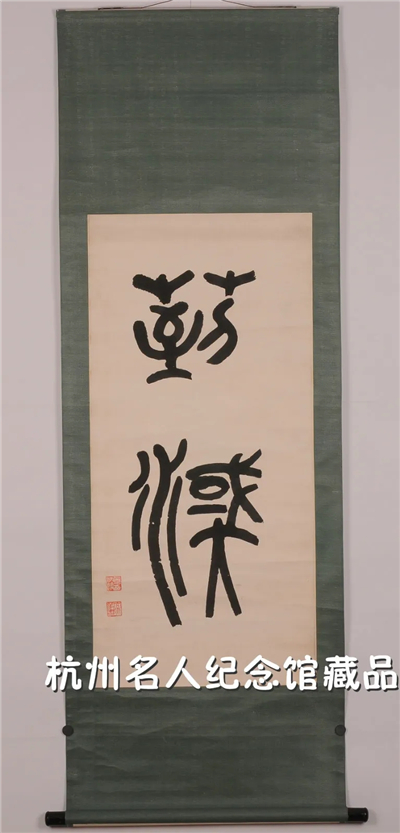

章太炎篆书《菿汉》轴

纵112厘米,横53厘米,纸本,挂轴

章太炎先生早年在外祖父指导下读书,接受了“华夷之防”的教育,成为其后来走上革命道路的思想源头。“菿汉”为章太炎先生的斋名,章太炎自号“菿汉阁主”,并治有“菿汉”印一方,著有《菿汉微言》、《菿汉昌言》两部著作。“菿”字出自《韩诗》:“菿彼甫田,岁取十千。”本作“倬彼甫田,岁取十千。”(《诗经》)章太炎致妻子汤国黎信:“吾寓称菿汉,章寓菿字,音倬。”因此,此读作“倬”音,“大”之意,“菿汉”即“大汉”,带有浓厚的民族主义意味。

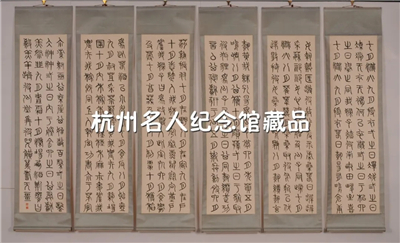

章太炎篆书《诗经·七月》六条屏

纵149厘米,横39.5厘米,纸本,六条,挂轴

此六条屏书写的诗出自《诗经·国风·豳风》,这首长诗大约作于西周之先祖公刘在位时期,全诗以宏大的气势描写了周人在豳地耕作时农家生产与生活的情况,体现了农家观天时、尽人事的生活状态,举凡当时的春耕、夏耘,秋收、冬藏无所不包,是一部研究周代农业生活的百科全书。

章太炎对诗经也有过不少研究,但在论著方面着笔不多,章太炎先生也遗憾地表示他对于诗经的研究“藏之胸中,未及著录”,所以这幅抄录诗经的作品更显珍贵。

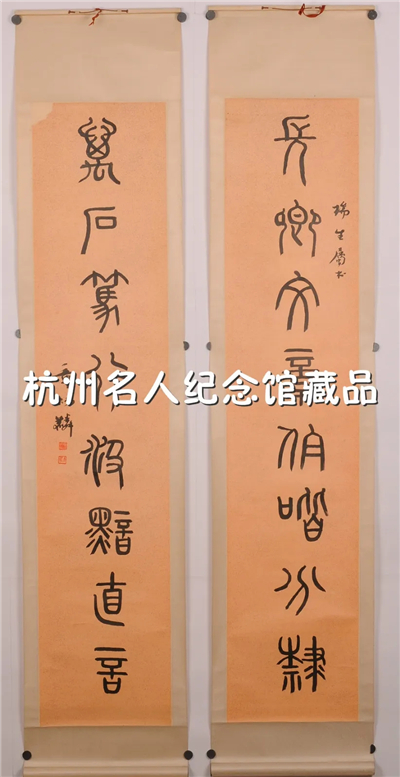

章太炎篆书对联

纵168厘米,横33厘米,纸本,挂轴。

长卿文章伯喈分隶,万石笃行汲黯直言。

此为章太炎所书篆书对联,“长卿”指汉赋大家司马相如,字长卿,以《子虚赋》、《上林赋》等辞赋名篇闻名。“伯喈”指汉朝书法家蔡邕,字伯喈,其书法精于篆隶,以隶书成就最高。“万石”指西汉大臣石奋,号万石君,以笃行闻名,本人与四子皆官至二千石,故称“万石”。“汲黯”指汉武帝时大臣汲黯,以直言敢谏著称。

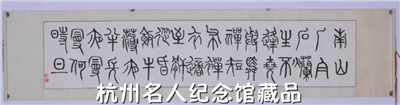

章太炎篆书《饭牛歌》横幅

横162厘米,纵41厘米,纸本,立轴

此为章太炎篆书《饭牛歌》横幅,内容如下:

南山岸,白石烂,生不遭尧与舜禅。短布单衣适至骭,从昏饭牛薄夜半,长夜漫漫何时旦?

这首歌是春秋时期的卫人宁戚在齐国东门外遇见齐桓公时所唱,宁戚出身微贱,早年怀才不遇,就以饭牛为业,遇上齐桓公以后,被齐桓公不拘一格而任用。这首《饭牛歌》也成为后来名士自荐的引语。

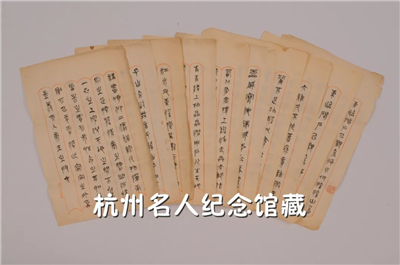

章太炎篆书抄录古诗手稿

纵27厘米,横18厘米,共14页

此为章太炎抄录的古诗手稿,全部抄录在标准信纸上,内容包括《观沧海》、《龟虽寿》,《诗经》、《古诗十九首》等,笔锋刚劲,字字有出处,可以作为章太炎“每日辄写三四十篆”的一大例证。

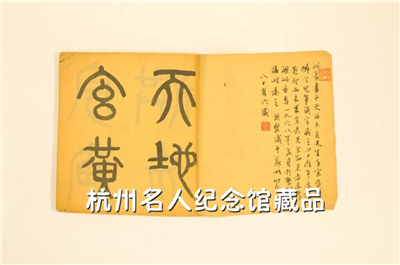

章太炎篆书《千字文》

纵25厘米,横23厘米,共四册

章太炎先生篆书《千字文》写于晚年,分书在四册毛边纸本上,每页长二十五厘米、宽二十三厘米,共写四个字,每字八厘米见方。原稿扉页有章夫人汤国黎女士题词:“此篆书千字文为太炎先生手写,当时拟令儿辈识字藏之。”后由沙孟海作序出版。篆书《千字文》是章太炎为儿孙写的识字本,因此字体自《说文解字》而来,力求有依据,笔法端正,结构严谨。沙孟海先生在序言中称赞章太炎的篆书书法在篆学书苑中可称为“一朵斗大的鲜花,是值得我们推崇与学习的”。

第三单元 薪火相传

章太炎先生一生曾多次讲学,桃李满天下,在书法方面,其弟子也多有传承。章门弟子汪东、钱玄同、姚奠中等,多擅篆书。章太炎晚年,还曾让弟子代笔书法作品。章门弟子田桓先生曾“从师研究金石文字”,“师精篆籀”,他回忆说:“乞师题识者络绎不絶,有时穷于应付,则命同门诸子代笔,以桓所代者为最伙,因桓摹临师书不幸颇肖”(田桓《謦欬小识》)。诸多章门弟子的书法,也深得章太炎先生的精髓。

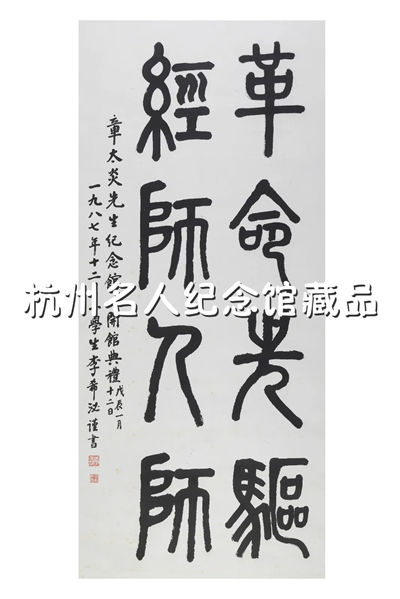

李希泌篆书对联

纵133厘米,横60厘米,纸本,立轴

“革命先驱,经师入师”书于1987年12月,李希泌(1918-2006),章太炎好友李根源先生之子,少年时曾受父引荐入太炎先生门下,1942年毕业于西南联大历史系,建国后为中国国家图书馆研究馆员,长期从事中国图书馆史、中国藏书史、科技史、民国史方面的研究工作。

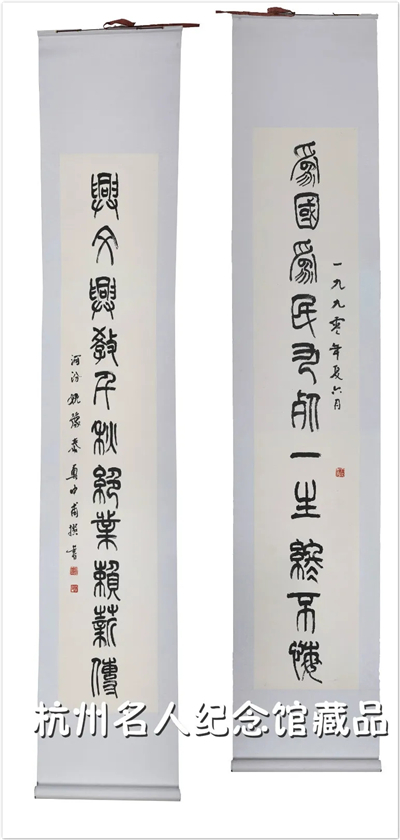

姚奠中篆书对联

纵188.5厘米,横36.5 厘米,纸本,挂轴

“爱国爱民九死一生终不悔,兴文兴教千秋绝业赖薪传”

书于1990年6月,该联现篆刻于章太炎纪念馆序厅前。上联赞颂章太炎先生的革命精神,下联赞颂章太炎先生的国学和教育成就。姚奠中(1913-2013)原名豫泰,别署丁中、刈草、樗庐,1935年师从章太炎学习,建国后任山西大学中文系教授、系主任。其书法以篆书见长,书法方面曾受章太炎指点。