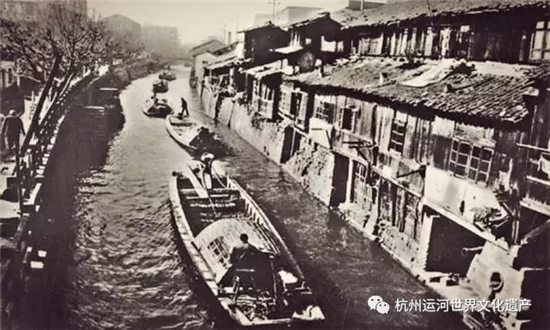

临平上塘河畔暮色船影(摄于20世纪70年代)

开秦河 古临平因河而兴

上塘河是历史最悠久的大运河。相传上塘河为秦始皇最早开辟的陵水道,又称秦河。秦始皇统一全国后南巡,由此运河进入杭州城。作为杭州历史上第一条人工开凿的河道,上塘河担负着重要的交通运输功能。

到了汉代,泥沙淤积在如今的临平一带,便形成了海迹湖,当地有着“湖开天下平”的传言,故称此湖为临平湖,后来的临平镇也因此湖而得名。

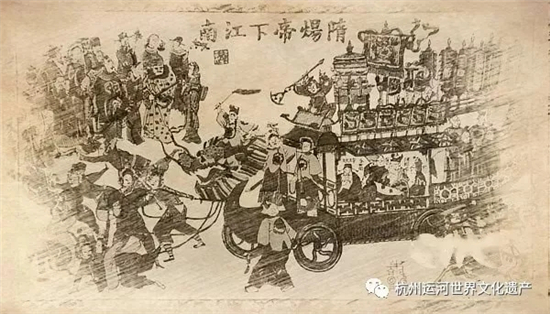

隋炀帝时期开凿大运河,对上塘河进行了拓宽和疏浚,形成如今的“江南运河”。

隋炀帝下江南图

南宋时期 古临平因河而荣

到了南宋,上塘河的航运更加繁忙,“公家漕粮,源源北运,私行商旅,往来不绝”“市人夹水争出看,无数鱼舟避东岸”……

漕粮、食盐在此聚集,方圆数十里内的村民,凡购置主要商品和投售大宗农副产品时,均聚市于此。大量商品和食盐也通过上塘河运输到全国各地。

凭借上塘河这一南北交通要道和杭州城的繁荣,临平在南宋时由一个小盐市成长为杭州城北一个热闹的市镇和商埠。

宋使北上、金使南下,走的都是上塘河水道,在临平赤岸也有着专门用于接待金国使臣的班荆馆。金国使者来往南宋京师,先在班荆馆暂息听诏,由朝廷特派的大臣在此迎接、赐宴、送礼,然后全程陪同进出临安城。宋恭宗德祐二年(1276年)元军攻入临安,班荆馆从此销声匿迹。

据悉,班荆馆的名字取自《左传》的一个典故:“班荆道古”。意思是说朋友途中相遇,铺五色布于荆棘上,坐地共话旧情。因此,班荆馆也是会友之地。当时,南宋大臣离京北去或从北方归来,也常宿班荆馆中。

陆游、杨万里(从左到右)

那时,有无数文人墨客在临平留下了名句诗篇。陆游在《入蜀记》中写道:“乾道五年(公元1169年)六月二日,过赤岸班荆馆小休亭……晚急雨,颇凉,宿临平。”

杨万里的《入长安闸》诗云:“船入长安恰五更,归人都喜近临平。”

名士留名句,名句赞名镇,临平的知名度因为文人雅士的诗词进一步提高,临平的文化内涵也更为丰富。

运河改道临平迈入新阶段

元末张士诚开凿新运河,江南运河由此改线走新开河道,上塘河完成京杭大运河杭州段主航道的历史使命,成为了江南运河的支流。这一时期,临平成为蚕丝、棉麻、油菜籽等商品的集散地。

近代以来,由于自身河道淤积,加之现代交通方式的多样化,上塘河航运功能已逐渐衰退。20世纪初,沪杭铁路建成,临平设站,临平从此进入铁路时代。

当下,随着铁路运输日益重要,临平区域优势愈发明显,成为杭州市余杭区的政治、经济、文化中心。