窑址现场

在杭州西子湖畔的凤凰山麓,坐落着老虎洞窑址。这里地处凤凰山与九华山之间,因为地理位置的便利,在南宋和元代曾是非常重要的陶瓷生产基地。

南宋定都杭州后,先后在杭州城内建起修内司和郊坛下两个官窑,烧制的瓷器仅供皇室使用。

根据考古发掘地层叠压关系,老虎洞的遗存可分为南宋时期、元代前期和元代后期三个时期。其中南宋时期的遗存是修内司官窑,而元代前期和元代后期的主要遗存仍为与官窑瓷器面貌很相似的产品,表明元代时老虎洞窑址继续生产仿官窑的器物。

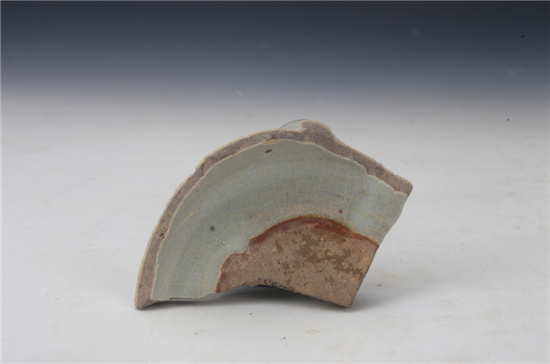

据了解,元代层出土的大量类似于南宋层的瓷片和窑具,与南宋层的瓷片相比,胎较粗,胎体厚重,以灰胎为主,黑胎次之,釉以米黄、灰青、月白等釉为主,器型以小型器为主,有碗、瓶、盘、洗、杯、器盖、鸟食罐等,烧制方法以支烧为主。

尤其重要的是,在元代后期的地层中出土了带有八思巴文铭记的窑具,为这一时期文化的断代提供了可靠的依据。在元代后期的遗存中还有一类器物与传世哥窑十分相似,经中科院上海硅酸盐研究所科学测定,表明其化学成分和显微结构与传世哥窑相同,这使陶瓷史上的另一大悬案——传世哥窑的产地问题,也因此获得了极大的进展。

该窑址为全国重点文物保护单位

作为“2001年全国考古十大新发现”,老虎洞窑址中这些具有重要历史价值的文物也曾亮相故宫。

我们来欣赏这些元代瓷器。

青釉贯耳瓶(残)

青釉贯耳瓶

该瓶口径为2.7厘米,残高4.4厘米,敛口,圆唇,直颈,口沿两侧对称分布一对竖向管状贯耳,贯耳口径2厘米。

青釉贯耳瓶(残)

青釉贯耳瓶通体施青灰色釉,周身布满开片,胎色深灰。口沿部位粘附一块瓷片。现藏于杭州市文物考古研究所。

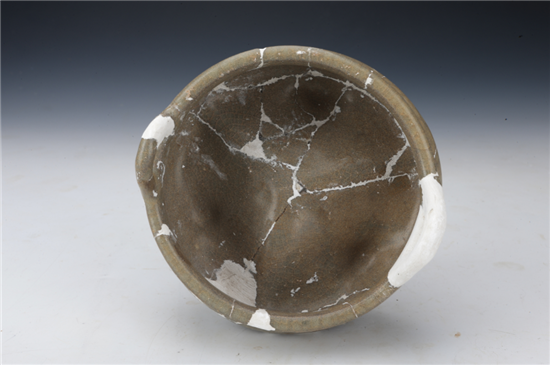

修复过的青釉鬲式炉

青釉鬲式炉(一)

该炉口径为12.5厘米,高7.4厘米,敞口,圆唇,口沿处对称分布两个冲天圆耳。

修复过的青釉鬲式炉

青釉鬲式炉内外均施釉,釉色青黄,周身布满开片。肩部饰一圈凹弦纹,底部三个袋状矮足,足端露胎处呈紫红色。外底部有6个支钉痕迹,露深灰色胎。现藏于杭州市文物考古研究所。

修复过的青釉鬲式炉

青釉鬲式炉(二)

该炉口径为12厘米至13.5厘米,残高7.5厘米,为敞口,圆唇,平沿,扁圆腹,平底,底部残留一柱状足,足端露胎处呈灰黑色。

修复过的青釉鬲式炉

该器物略有变形,通体施青釉,外厚内薄,外底开片较大,内底细密。胎骨深灰,内外均有支钉痕迹,内部残留1个,外部残留2个。现藏于杭州市文物考古研究所。

青釉鼎式炉(残)

青釉鼎式炉

该炉残高6.3厘米。

青釉鼎式炉(残)

青釉鼎式炉通体施米黄釉,外层釉较内层釉厚,胎层较薄。内外均有支钉痕迹,内部残留2个,外部残留3个,胎色深灰。该炉有一足残断,足部中空,中空直径约为0.8厘米。现藏于杭州市文物考古研究所。

青釉簋式炉(残)

青釉簋式炉

该炉底径为8.5厘米,残高7.9厘米。

青釉簋式炉(残)

青釉簋式炉通体施米黄釉,胎釉层较薄,釉面乳浊失透。上部有一圆形残耳,平底,扁圆腹,圈足。外部有细密开片而内部无。内外均有3个支钉痕迹,胎骨浅灰疏。现藏于杭州市文物考古研究所。

修复过的青釉樽式炉

青釉樽式炉(一)

该炉口径为8.5厘米,底径4厘米,高6.3厘米,为直口,圆唇,筒腹,外底中心有一圈足,离地而垂。底部有三个兽蹄形足,足面露紫胎。

修复过的青釉樽式炉

青釉樽式炉内外均施釉,釉色青黄,釉面布满开片。现藏于杭州市文物考古研究所。

青釉樽式炉(残)

青釉樽式炉(二)

该炉残高4.1厘米。

青釉樽式炉(残)

青釉樽式炉通体施青釉,内外均有细密开片,胎色深灰。底部残留一蹄形足,外底中心有一圈足,离地而垂,圈足圆削,圈足与蹄足露胎处均为紫红色。内底中部有垫烧圈痕,露出紫红色胎。现藏于杭州市文物考古研究所。

来源:杭州市园文局供稿中心