每座城市都有其独特的历史记忆。

近年来,随着考古工作的深入推进,杭州市临安区的历史文化遗产越来越多地进入大众的视野,古代人们的生产生活景象愈加清晰地浮现在我们眼前。

本期,我们继续探索衣锦城内格局的变迁。

唐昭宗龙纪元年(889年),始筑城垒。衣锦城有四门:东为迎薰门,取迎客之意;西为惠政门,以宣为官者心系百姓之意;南为望锦门,面对钱王(吴越国国王钱镠)出生地锦溪,取鱼跃龙门之意;北为拱辰门,意为众星拱月、王者威武。

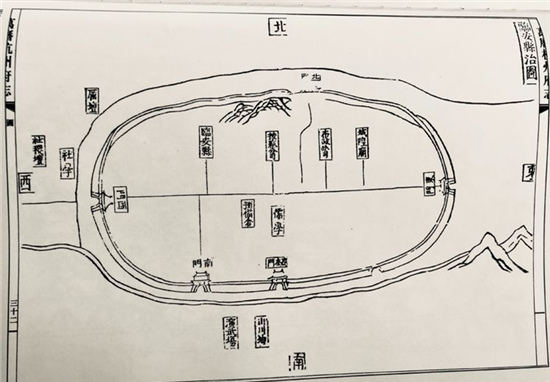

明万历七年县治图

据明万历《杭州府志》载,古城内的面积为“周围5560步”。换算成现今范围,东面应为原浙江林学院校区东侧,西为临安广场路,南为临安城中街南侧水沟(护城河),北为临安太庙山顶,约0.7平方公里。清朝时,衣锦城外还建有船码头(旧址在姚北山),为商贸来往处。民国时期大小商店也多设于城外,故城外显得比较繁华。

衣锦城内格局的主要变迁,要从明洪武初开始追溯。当时临安县令袁思谦,把县治从西墅保锦山迁至东市安国山下,东迎、北拱辰多竖木栅。当时城周围5里,高1丈,后又增建东、西城门楼,四城门都建栅门,土墉内外,都是居民住所。

明嘉靖四年(1525年)复修城垣,仍立四门:东,会锦;西,聚金;南,迎薰;北,拱极。明万历三十六年(1608年),临安县令黄鼎象重新修葺四门,补筑土墉,城门坚固,但土墙因大雨冲刷常常倾颓。

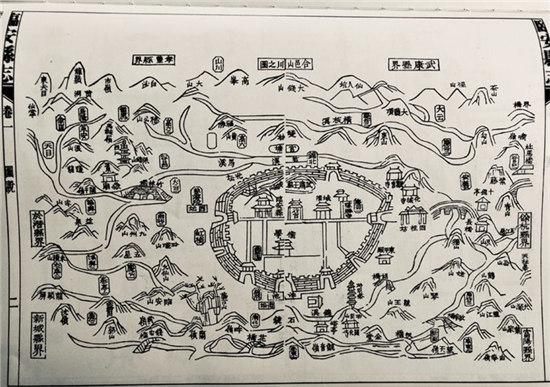

乾隆二十四年县境图

清乾隆年间,除四门外,还建有小东门、小西门、沙井门。清咸丰年间,太平天国军入临安,城墙多次被毁。光绪十六年(1890年),邑令杨宗瀛、邑绅胡仁寿、周国武等捐资重建东西门楼。光绪二十六年(1900年),临安县令陈为监、邑绅胡仁寿等重修垣墙,并建南北诸栅门。

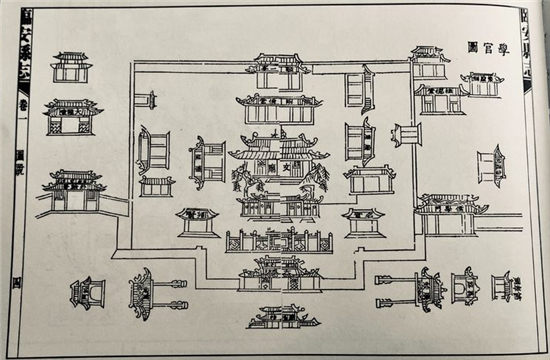

值得一提的是,由于汉代尚武,宋朝尚文,自宋代始,临安的文脉开始向“泮池”一带集聚。历任县令在曾经的锦城第一初级中学、五金燃料公司、机床厂一带建设学宫,宏篇巨制,气度恢弘。

学宫中心为圣庙大成殿,俗称“文庙”,两翼为庑(东庑、西庑)。殿前为戟门。门东为名宦祠,门西为乡贤祠。戟门前为候星门,门前为泮池,池上有桥,东西有门,东额为“圣域”,西额为“贤关”。泮池前为大成坊,大成坊东有腾蛟坊,坊东有门叫“义路”,西有起凤坊,坊西有门叫“礼门”。大成坊之前为应奎楼,有屋三间,明万历年间,临安县学教谕来遇龙始建。在大成坊与应奎楼之间,建有宫墙,把以文庙为中心的建筑全都围起来,形成一个正方形。

乾隆二十四年学宫图

泮池在棂星门外。1676年,由县令陆文焕、教谕孙震、邑士骆钟麟、徐奇桂等捐资开筑。经历任县令疏浚扩充,有三十余亩的范围。发展至20世纪六七十年代,这里遍植茭白,俗称“茭白塘”。在泮池东、西两侧,分别建有文昌阁和南坛。清光绪年间,文昌阁主要聘请老师于此讲学,南坛在衣锦城历史上主要是用于祭祀和集会。

衣锦城是一座始建年代非常明确,而且沿革有序的唐宋时期的地方城市。吴越归宋后,衣锦城成为一座普通的城池。经过宋元变迁,至明代成为临安县治所在地,并一直沿用至今。

衣锦城是继西湖文化景观、良渚古城遗址、大运河等重要文化遗产之后,展示杭州历史文化名城又一代表性实物遗存。