京杭大运河作为世界文化遗产,

自古以来就极受历代君王的重视。

今天,

我们便来说一说

运河与君王之间的不解之“缘”。

其中不得不提的,

便是这爷孙俩~

⬇️⬇️

康熙、乾隆下江南

清一代,康熙、乾隆两个皇帝在对京杭大运河(杭州段)的治理、疏通方面做了不少工作。

重治理

玄烨自康熙二十八年( 1689) 起,曾五次到杭州,“巡察河工”,指令对运河、海塘进行治理,改善了杭州港的水运条件。

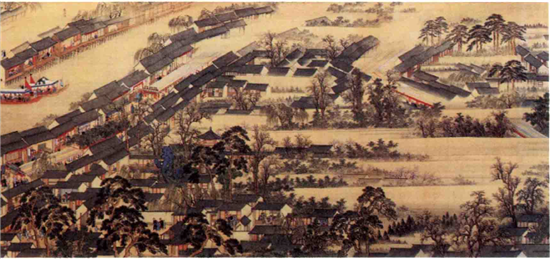

玄烨南巡,大多走京杭运河,途经临清、淮安、扬州、浒墅、北新等大榷关。而五次南巡杭州,均是乘御舟顺江南河进入杭州港之德胜桥新码头门,然后登岸经武林门入城。再由杭州港之钱江银杏树埠头渡口,入西兴运河到达绍兴。

▲ 康熙一行由浙江到江苏

玄烨颇重视杭州港的内河疏浚——康熙二十八年( 1689 ) 来杭州时,就曾对宋代苏轼治理杭州水利的功绩给予高度评价。

他在一首七言诗的序言中说:

宋臣苏轼,开河溉田,筑堤储水,杭民利之,为政者不当如是乎?

康熙四十六年(1707 ) ,玄烨还谕工部对苏州、松江、常州、镇江、杭州、嘉兴、湖州等地内河开展疏浚工程。

杭州港在这次疏浚中,既引西湖水解决运河水源,又解决了杭州农田旱滂的排灌工程, 同时由于浚深加宽河道,利于舟楫的通行。

玄烨对运河的重视深刻影响了清朝第四代皇帝乾隆——弘历也十分重视杭州港的治理工作。

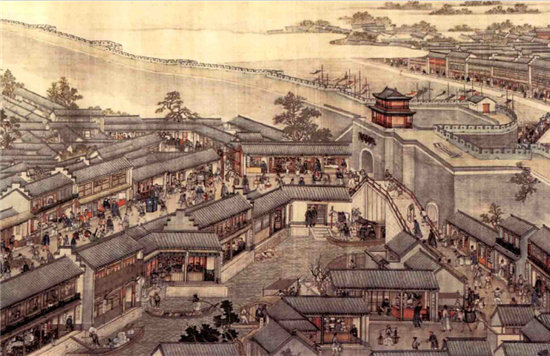

▲ 乾隆南巡图

杭州港岸之乌龙庙至海宁县东之海塘,是历代政府颇为重视的陆岸护卫工程,这条海塘是捍卫杭嘉湖平原的屏障。清代,此海塘屡遭潮水破坏,仅康熙年间,海宁之塘就塌溃多次,对此,弘历十分关心。

乾隆二十七年(1762)第三次南巡时,亲自视察了海塘,以后三次南巡,均到海宁视察塘工,并在实地勘察的基础上提出了许多可行的意见,对浙东运河的治理作出了一定的贡献。

趣游玩

治理之余,巡游更不能少了游玩。

乾隆十六年(1751) 春天,在西兴途中的官船上作诗一首,名为《西兴》,为七律:

斛土千钱诡就塘,风恬日暖株舟方。一江吴越分疆界, 三月烟花正艳阳。航苇谁曾见神异,射潮未免话荒唐。涨沙南徒民居奠,永赖神麻敬倍常。

乾隆二十二年(1757), 弘历第二次来杭州,在到达后市街太平坊的行宫后,曾创作了《至杭州行宫驻跸八韵》,后收录在《高宗仁皇帝御制诗二集》中,原诗是:

塘栖朝启跸,宝庆午维舟。策马武林入,观民文教修。湖山重到识,衣食永图求。

这首诗的开头两句,弘历交代了行程:早晨从塘栖坐着龙舟出发,中午就到达湖墅的宝庆桥。从此处记载看,清朝运河水路交通十分便利。

江南居民多依水而居,君王出巡,少不了在这人间烟火浓厚的运河边留下一些好玩有趣、亲民的小故事,这些故事一直在运河周边流传。

▲ 弘历像

有一个“乾隆皇帝饿肚皮”的传说,在运河一带就几乎是尽人皆知的。

说的是乾隆下江南,微服私访,肚子饿了,到运河一户人家讨吃的东西。主人给他吃菠菜豆腐和炒藕片这两碗菜,乾隆觉得特别好吃,就问菜名。主人说,这是“红嘴绿鹦哥,金镶白玉板”。乾隆回到宫中,还想吃这两道菜,费了许多周折,让御厨照着做出来,却又觉得不好吃了。

还有一则传说,则说到了乾隆和百年老店张小泉的一段故事,这在杭州一带,也颇有些知名度。

说的是乾隆有一次微服私访,遇到下雨,就在大井巷口的一家店铺躲雨。这家店铺正好是张小泉剪刀店,乾隆当场拿起店里的剪刀试了试,果然十分灵光,一时高兴,就让边上的随从把柜台上的剪刀统统买了下来。回到宫里,除了留下几把自己用,又把多余的拿来赏赐给手下,大家也都说好。据说从此以后,张小泉剪刀就成为贡品,名扬四海。