经历千年沧桑,在运河水的孕育下,江南一带居住在运河两岸的广大民众世代相传,逐渐形成了一种不同于别地的文化风貌。

这是一种犹如运河水般流动着的传统,随着时空变换而呈现出千姿百态,然而却总是有着它自己的轨迹。

▲塘栖(浅醉 摄)

即便在相同的地域,那些开展的节日活动却也是不尽相同。

那么今天,就跟着小编来看看,运河边的过年风俗吧~

过小年

杭州人过年,一般要从农历腊月二十四这一天算起。

这一天俗称“交年”,又称“小年夜”。各家都要在大门口换上新的春联,贴上新的门神,又从集市买来各种年画,在室内四处张贴。

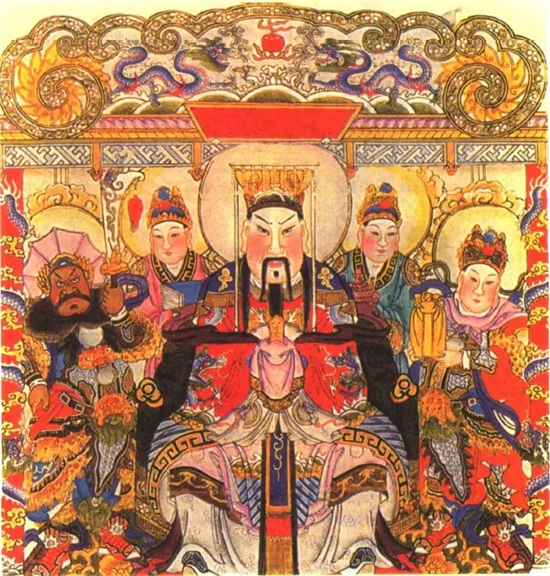

年画种类很多,有财神、观音、钟馗、福禄寿三星、老虎、和合、五子登科、年年有余……用来趋吉避凶、祝福求佑。

▲传统年画:财神爷(原载《年画》)

这段时间里,家家办年货。对于杭州人来说,冬天里腌菜和腌肉则是必不可少的两件事。

经济状况好一些的人家,则要腌鱼腌肉,甚至腌鸡腌鸭,挂在风口晾干。

▲晒鱼干(唐永春 摄)

在塘栖,这天要吃南瓜糯米饭,还要腌毛腌鸡——就是将鸡宰杀后,去内脏,不褪毛,将盐擦入毛内,用稻草包扎,置于阴处。届时去毛洗净,煮或蒸熟食用,味咸而鲜嫩。

除夕夜

除夕夜,旧习俗以为是老鼠娶亲的好日子。

清代梁玉绳《清白音集·嫁鼠词自注》云:

“俗传除夕鼠嫁女,窃履为轿。”

意思是说老鼠还会偷一只鞋子来做它的花轿。

范祖述《杭俗遗风》也说:

“除夕夜,分岁后,每家取剩余杂食少许,置盘中,使以烧残烛头,安顿厨下或壁角间,俟鼠食之,名曰‘鼠粮‘。俗传谓:如是则鼠一年不致啮毁衣物。又名之曰‘老鼠做亲’。”

这两段文字告诉我们,当年杭州有除夕夜“老鼠嫁女”的奇风异俗。

▲传统年画:老鼠娶亲

年初一出门,有“兜喜神方”的习俗;年初五,要烧纸敬神;年初八,又有烧八寺香的习俗,一口气要跑八个寺庙,一一烧香,表示虔诚。

再过几天,很快就要进入元宵灯会的另一番热闹之中。

元宵节

农历正月十五为元宵节,人们吃汤圆,晚上则有灯会。

灯节,唐时三夜,从正月十四到十六,正月十五为元宵节,达到高潮。到了北宋初年,钱王纳土,献钱买添夜,杭州的灯节添了二夜,从十三到十七。说是五夜灯火,应了五谷丰登的兆头。

南宋,杭州成了京都,元宵灯会的规模一下子就大了起来。

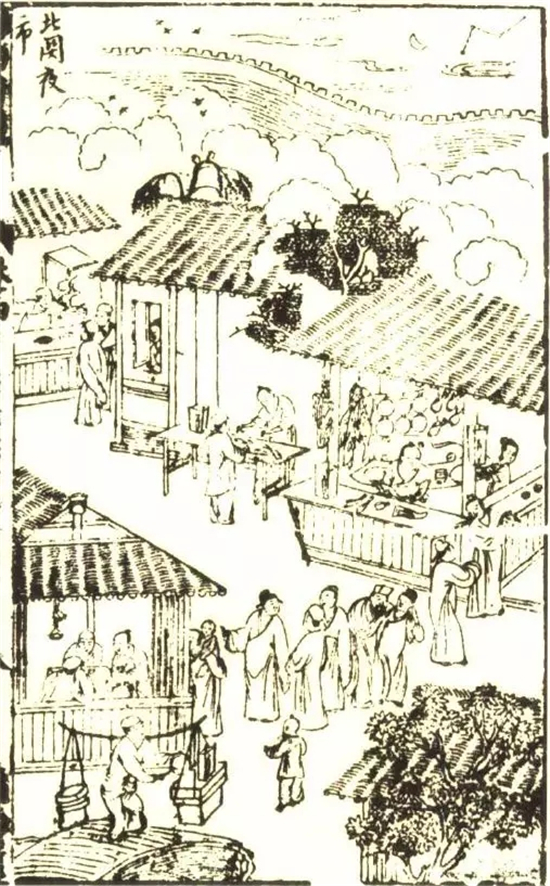

当时武林灯市,佳品迭出,魫灯、珠子灯、羊皮灯、罗帛灯等名目争奇斗妍,令人眼花缭乱。

南自龙山,北至北新桥,四十里灯火不绝,游人赏玩,通宵达旦,扶老携幼,兴犹未尽。

▲北关夜市图

到了明代,据田汝成《西湖游览志余》载:

“腊后春前,寿安坊而下至众安桥,谓之灯市,出售各色华灯……品目岁殊,难以枚举。好事者或为藏头诗句,任人商揣,谓之猜灯。”

当年还有一种紫姑信仰,在运河两岸广为流播。时间也一般在元宵节。

明代田汝成《西湖游览志余》说,

元宵节,“人家妇女,则召帚姑、针姑、苇姑、筲箕姑,以卜问一岁吉凶。乡间则有祈蚕之祭”。

一般认为,紫姑信仰肇始于六朝而盛行于唐宋,是旧时被压迫被欺凌的底层妇女心目中的神。信仰方式往往是一种占卜术,占卜的工具随手拈来,扫帚、筷子、淘箩、筲箕、针、苇杆,什么都可以充任,又全是些当年的底层劳动妇女可以使用的东西。

杭嘉湖一带农村养蚕,蚕娘们借此祈蚕,卜问蚕事盛衰。

▲传统年画:庆赏元宵(原载《年画》)

清代,康熙、乾隆这两个皇帝多次南巡,于是杭州的元宵灯会就跟着沾了光,愈发风流起来。

时至今日,原先充斥在元宵灯会中的宗教信仰方面的内容正在悄悄隐退。20 世纪80 年代以来,元宵灯会重新兴起,不仅在杭州,在运河两岸的大小城镇,届时也都会推出形形色色的灯会,陪伴着人们度过这个美好的节令。

运河走运

感受大运河的美,莫过于亲身去接触。

散步、毅行、休闲、健身……若在新年行走大运河,以健步“走运”的形式迎新年,更有“走运”的美好寓意。

近年来参与人数众多,也逐渐成为融合中国大运河世界文化遗产景观和本土新年祈福民俗活动的新热潮。