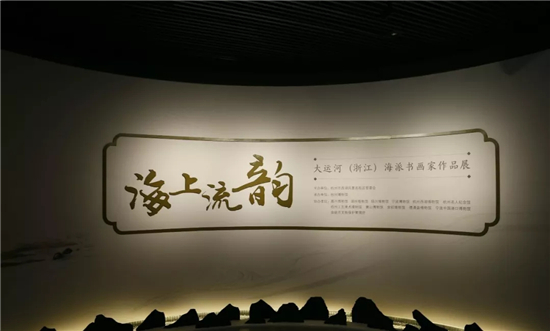

11月20日,“海上流韵:大运河(浙江)海派书画家作品展”在杭州博物馆正式拉开帷幕。

展览以运河为主线,以海派书画为主题,以运河(浙江段)沿岸城市为单位,荟萃了大运河沿岸浙江籍数十位海派大师的精品之作,展示了海派书画绚丽多彩的艺术特色,和精彩纷呈的笔墨情趣。

漕运之便,泽被运河两岸,不少城市因之而兴,积淀了深厚独特的历史文化底蕴,杭州便是其中之一。

可以说,运河是杭州历史的现实见证,是保存古代灿烂文化最丰富的长廊、博物馆与百科全书。

那在几千年的历史长河中,除了这些被人熟知、为人称道的展品之外,还有哪些人物、故事值得追忆?

今天,就跟着小编,来看看杭州“代有人才”中的典范~

先秦至宋朝时期

春秋末吴国开挖的“邗沟”既成就了夫差的辉煌,也开启了京杭运河的辉煌。

唐宋时期的白居易、苏轼,他们不仅作为诗人写下大量诗篇歌咏运河,还有效整治杭州运河,给后代树立了榜样;吴越王钱镠则设专门机构、招募专职人员保障运河的正常运行;鉴真、赵构、韩世忠、梁红玉、文天祥等人在杭州运河上演绎的人生则至今还令我们感叹不已。

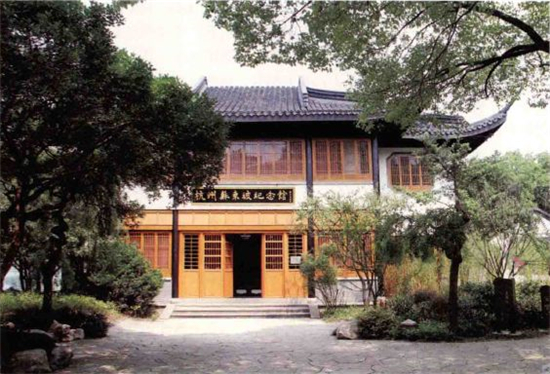

▲苏堤边上的苏东坡纪念馆

苏轼

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。出身书香门第,父亲苏洵是著名散文大家。

苏轼对杭州运河建设立下不朽功绩。

神宗熙宁四年(1071) , 苏轼任杭州通判,开挖了汤村运盐河,河中泥沙堆积数里,甚是难挖。苏轼曾作《雨中督役开汤村运盐河》一诗以记述挖河的艰辛:“天雨助官政,泫然淋衣缨。人如鸭与猪,投泥相溅惊。”

哲宗元祐四年(1089), 苏轼再一次到杭州出任知府时,发现运河水源枯竭,船只搁浅,货物运输困难,物价昂贵。

当年十月,苏轼就组织人力,开浚了茅山河和盐桥河各十余里,水深八尺,方便船只通行。苏轼以钱塘江作为茅山河的水源,以西湖作为盐桥河的水源,在两河交汇之处,造一座堰闸,潮来时关闭闸门,潮退时开启闸门。这样,潮水经过茅山河时,沙泥已经淀清,而盐桥河的河底又比茅山河低四尺,所以盐桥河就不会淤塞和干涸了。

晁补之

晁补之( 1053-1110),字无咎,济州巨野(今属山东)人。

十七岁从父端友来杭州,以《七述》谒通判苏轼,即受苏轼赞赏,与黄庭坚、秦观、张耒一起名列“苏门四学士”。其词神姿高秀,与苏轼可肩随。

晁补之的《七述》概述钱塘山川、景物、风俗、物产,铺陈载述,蔚为大观。

在《七述》中,晁补之描绘了沙河塘的繁华:“宝则璆琳珊瑚、玛瑙珷玞、药化之玉、火化之珠,琉璃之碗,水精之盂,红黄白绿,磊落满椟。北商东贾,百金不鬻。沙河雨晴,月照灯明,席张案设,左右煌荧,远而望之,夺人目精。”

从文献记载来看,沙河塘是杭州运河的一部分,为唐咸通二年(861)崔彦曾所开辟,用来减弱钱塘江水势。

《七述》中的北商是从浙西的大运河而来的客商,而东贾则是从浙东运河来杭州的浙东及福建、广东等地而来的商人,他们从不同的方向来到沙河塘。由此可见宋朝沙河塘地区的繁华景象。

元、明、清时期

元至元三十年(1293),以北京、杭州为起点和终点的京杭大运河全线贯通;明朝杭州成为沟通浙东运河、江南运河、钱塘江和外海的河海水运枢纽;清代,不论是康熙还是雍正、乾隆,都曾对运河杭州段的整治予以高度重视。

而历经康熙、雍正、乾隆三朝的浙江总督李卫,则以地方官的身份直接领导、参与了杭州运河整治的诸项工程,对运河的贡献不可磨灭。

文人墨客,自是留下了独特的印记。

卓明卿

卓明卿(1535-1594) , 字澄甫,号月波,仁和(今浙江杭州)人。25岁为国子监生,明万历中,官至光禄寺署正,主管皇家酒礼膳馐事宜。

卓明卿是塘栖卓氏七世孙,对塘栖建设多有贡献。如,建有可与“樾馆”媲美的“水一方“藏书楼,曾出资建造大善寺。卓明卿40岁时在塘栖运河东侧建有大宅,人称“太史第”,现有420年历史,为运河边的文物。门前还建有月波桥。据清光绪十六年(1890) 编纂的《唐栖志》记载: 月波桥在卓月波宅前,故名。

明代“吴中四才子”之一文征明曾著有一首七律《过卓明卿园居》:“卜筑幽栖一亩宫,冷然时欲御天风。月光缥缈开帘处,山色虚无览镜中。静对晴波沙鸟白,乱翻春浪野桃红。知君应是龙门客,未许扁舟作钓翁。”对太史第的周边景色作了细致描写,将宅

院、山色、河水、飞鸟熔于一炉,表达了对太史第的欣赏、赞叹之情。

王穉登

王穉登(1535-1612),号玉遮山人,长洲(今江苏苏州)人。是明朝嘉靖、隆庆、万历年间的诗人、书法家、戏剧家。他曾拜名重当时的吴中四才子之一的文徵明为师,入“吴门派”。

王穉登写有《客越志》一文,记载了他在嘉靖末年游览浙东运河的情形。

王穉登自西兴雇小船东航,船头插一竹竿,有风则张帆,无风则拉纤,不问昼夜。20里至萧山,日暮至钱清、柯桥等处。溪水入运河,陂深堰曲,清波荡涕数十里,色清碧如琉璃,“十树一村,五树一坞, 门扉隔竹,人面半绿” 。“应接不暇,良非过称” 。45里至山阴,60里至绍兴。次日早过樊江,去绍兴50里,又80里渡曹娥江。

文章将浙东运河两岸风光之美写得淋漓尽致。作为一篇游记,该文将文人的闲情逸趣与山水之胜自然融合,给后人留下了无限的想象空间。

清至民国时期

清末拱宸桥地区茶园、戏楼的林立,纱厂、粮仓、药店的遍布,使其成为了杭州经济的命脉所在。

谭鑫培、王鸿寿、汪笑侬、盖叫天等人,纷纷在此留下了他们的艺术声影;丰子恺、俞平伯等文豪, 则用他们的笔,记载、歌咏着杭州运河两岸的人文景观;孙中山、毛泽东等伟人的到访,更增添了运河的无限魅力。

谭鑫培

谭鑫培(1847-1917) , 本名金福,字望重。祖籍武汉市江夏(原武昌县),艺名小叫天。

11 岁随父进京,入金科班,15岁出科后,随父亲搭三庆班演出。光绪十年(1884),谭鑫培自组同春班,担任班主。光绪十六年(1890 ),他被选为内廷升平署民籍教习,在宫中演戏。

光绪三十年(1904), 谭鑫培来杭州献艺。杭州拱宸桥是繁盛的水陆码头,先后建有一批可演戏的茶园。曾经是“内廷供奉”的谭鑫培来到拱宸桥献艺,在当时引起了不小的轰动。

他在拱宸桥一带的阳春茶园、天仙茶楼等地表演了《定军山》《空城计》《李陵碑》《秦琼卖马》等谭派名剧,不但吸引了杭州市民,也深深影响了在杭演出的京剧演员,如其后同样在拱宸桥畔演出的盖叫天,就是以谭鑫培作为自己努力超越的目标的。

丰子恺

丰子恺(1898-1975),名仁, 一名婴行,浙江桐乡人。

丰子恺的老家在桐乡石门,解放前住在杭州横河桥田家园,经常来往于桐乡、杭州之间,交通工具主要是船。他写过一篇散文《塘栖》,记载了他坐客船从石门湾到杭州的所见所闻。

在文章里,丰子恺提到,从家乡石门湾到杭州,只要坐一小时轮船,乘一小时火车就可到达。但他更愿意坐客船,走运河,在塘栖过夜,走两三天,到横河桥上岸,再坐黄包车到田家园的寓所。

丰子恺之所以摒弃现代交通工具,多花费时间坐客船漂荡在杭州运河之上,正是陶醉于运河的美丽,沉迷于运河的韵味。