湖墅兴盛,由来已久。

从五代开始,商贸旅游就已十分繁荣。隋代大运河开凿后,特别是大运河经过后,自武林门至拱宸桥一带就成为杭嘉湖物产的集散之地,有江涨桥市、湖州市、半道红市;明朝设北新关市、夹城巷市、宝庆桥市、德胜桥市,特别是米市巷的米市、卖鱼桥的鱼市,还有众多土纸、锡箔行业穿插其间,遂有“十里银湖墅”之说。

京杭大运河杭州段纵贯湖墅境内,旧时此地人烟阜盛,商贾云集,每当夕阳西下, “帆樯卸泊,百货登市”,入夜则“髯火烛照,如同白日” ,“熙熙攘攘,人影杂沓”……

所以,这“十里银湖墅”到底是怎么样的兴盛呢?

南宋:地上天宫,经济中心

杭州真正成为“ 地上天宫”,变成全国经济的中心,实始自南宋定都临安以后。

楼钥《钱塘县厅壁记》云:

钱塘古都会,繁富甲于东南。高宗南巡,驻跸于兹, 历三朝五十余年矣,民物百倍于旧。

临安商业的繁荣,其中一个重要的原因就是完全突破了传统的坊市制度。

当时城郊出现了许多商业繁盛的镇市,据《梦粱录》卷一三《两赤县市镇》载:

临安府城外有浙江市、北郭市、江涨东市、湖州市、江涨西市、半道红市、西溪市、赤山市、龙山市、安溪市、范浦镇市、汤村镇市、临平市、南土门市、北土门市15个镇市。

其中江涨桥市发展迅速,已从北宋时的一市,以桥为界,分为东西两市。

其税收,北宋时每年仅为二千八百五余贯;至南宋时则成倍增加,以淳祐年间的税收为例,为四万五千一十七余贯。

▲货郎图([宋]李嵩 绘)

特别需要一说的是临安城北的米市。

据文献记载,都城的米市集中在西北余杭门外崇果院黑桥头以及市镇湖州市,新开门外草桥下南街和米市桥,时人统称为“城北米市” 。当时,临安城内的食米批发业务与销售渠道,较之肉类更为细致完备。

时人吴自牧在《梦粱录》卷一六《米铺》中就清楚地作了记录:

[米市]每日城内外不下一二千余石, 皆需之铺家,然本州所赖,苏、湖、常、秀、淮、广等处客米到来。湖州市米市桥、黑桥,俱是米行,接客出粜。

从这段文献记载中可以清楚地知道,临安城内外的食米批发商(即“米行、米市”) ,主要分布于城北湖州市一带,数量达百家左右;零售商——铺户则散布在城内外,数量也当在数百上千家。

▲卖浆图([宋]李嵩 绘)

明清时期:具备州郡规模

湖墅市,南宋时称湖州市或湖市,在杭州城北、京杭大运河终点,历来是杭州重要的商业区。

光绪《杭州府志》卷六《市镇》如此解释“湖州市”的来龙去脉:

湖州市,去县五里……自北新关至武林门, 居民稠叠, 皆谓之湖州市……湖州货物所萃处, 其市即以湖州名。犹今钱塘江滨徽商登岸之所,即谓之徽州塘也。元末浚广下塘河为运道, 各路商贾悉汇于此,由是市日增展, 遂连两县诸市,而统为一名。今湖州市之大,几周二十里。

明清时,湖墅米市依然十分繁荣,继续承担着供应杭州粮食的重任。

由于湖墅交通发达,京杭大运河、东苕溪两大水道,及上塘河、余杭塘河交汇于此,除粮食外,其他商品贸易也十分繁荣。

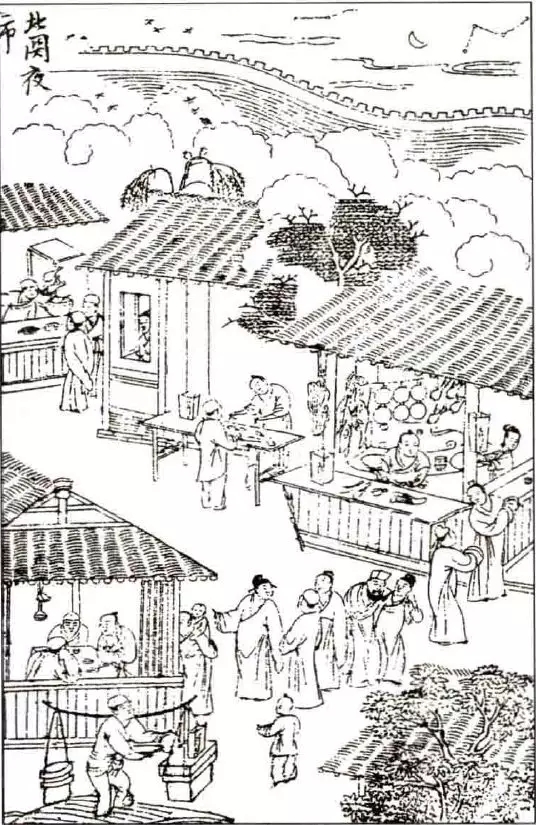

▲北关夜市图

展现了杭城运河边湖墅北关一带的繁华景象

万历时,明代著名地理学家王士性曾游历杭州,并到过湖墅,事后他在其所著《广志绎》卷四《江南诸省》浙江部分中说:

杭城北湖州市,南浙江驿, 咸延袤十里,井屋鳞次, 烟火数十万家,非独城中居民也。又如宁、绍人什七在外, 不知何以生齿繁多如此。而河北郡邑乃有数十里无聚落,即一邑之众, 尚不及杭城南北市驿之半者,岂天运地脉旋转有时, 盛衰不能相一耶?

即认为湖墅商业繁荣、人口稠密,已具有北方一个州郡的规模。

▲空欢喜茶楼品茗图

描绘了晚清湖墅霞湾巷口补经茶楼的逸事