说起“钱王祠”,杭州人一定都不陌生。小编隔三差五去西湖景区玩的时候,就经常听见公交车报站,“钱王祠到了”。

若要问这钱王祠的“钱王”是谁?他和杭州有什么关系?和运河有什么关系?

小编翻山越岭,走亲访友,翻阅典籍……终于查出了大概。

钱王祠始建于北宋,是后人为纪念吴越国王钱镠功绩而建造的。之所以修建在西湖景区内,也是因为钱镠在位期间,疏浚清淤西湖,兴修水利,对西湖做出了莫大的贡献。

▲西湖边钱王祠 钱镠雕塑

其实,钱镠和咱们的运河,也有许多的联系呢——原来吴越国时期的杭州运河建设,在运河历史上也是极其重要的部分呢!

唐末,钱镠为镇海节度使,开始在杭州一带拥兵割据,后被封为吴越王与吴越国王。于是,他就此建立了吴越国,定都杭州,正式开始了对这个城市的擘画经营,为今后杭州城市的进一步发展奠定了坚固的基础。从此,杭州“邑屋之繁会,江山之雕丽”,一跃而成占地两浙十三州一军的东南地方政治、经济和文化中心。

吴越国一共经历了72年。期间,为了保障社会经济的继续发展和居民的生命财产安全,同时也保障运河的安全,吴越国先后主持修建了捍海石塘、龙山闸和浙江闸,并治理了杭州西湖及太湖水系。

修建钱氏捍海塘

唐末五代之初,杭州湾钱塘江由于缺乏管理,堤岸被汹涌的潮水冲啮殆尽。自秦望山东南十八堡千万亩田地悉成江面,民不堪命。针对这一形势,钱镠毅然于吴越国天宝三年(910)兴工修建了捍海塘,史称“钱氏捍海塘”。

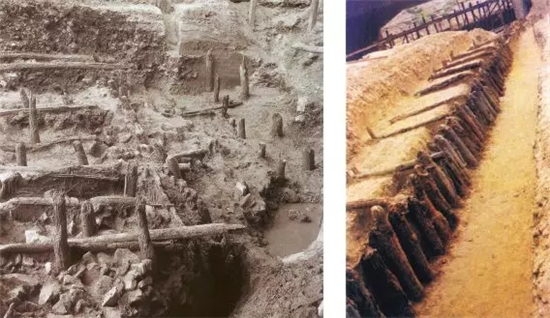

▲钱氏捍海塘遗迹

钱氏捍海塘的建成,不仅保障了杭州城市的安全,而且也保障了近在咫尺的杭州运河的安全。所以南宋民族英雄文天祥在《论五代史书武肃王事》中褒奖钱镠此举“非止一时之保安,实有千年之功德,洵堪百世之模楷”。

修建龙山闸、浙江闸

钱镠在修建捍海塘的同时,又在运河入江(钱塘江)口修建了龙山、浙江两闸,以遏止江潮夹泥沙入河。明代田汝成《西湖游览志》卷一《西湖总叙》(《武林掌故丛编》本)中曾说:

五代已前,江潮直入运河,无复遮捍。钱氏有国,乃置龙山、浙江两闸,启闭以时,故泥水不入。

龙山闸在今杭州闸口白塔岭一带, 浙江闸在今南星桥三廊庙(古称:三郎庙)一带,这也是杭州白塔岭至三廊庙一段运河叫“龙山河”的由来。

▲闸口(老照片)

其时鉴于钱塘江潮含沙量较大,钱镠于运河入江口建如复式船闸那样的上下两闸,钱塘江潮汛时开上闸、关下闸,放江潮入龙山河,潮汛过后关上闸,待泥沙沉淀以后,开下闸放水进入下一段运河即今中河,以延缓运河的淤塞,保障运河的通航。毫无疑义,钱镠采用复式船闸的形式以缓解钱塘江泥沙对运河的淤塞,不失为一大创造。此后,苏轼在杭州运河上建浑水、清水两闸,实师法于钱镠龙山、浙江两闸之制。

运河沿途的渡口与码头

吴越国时期,杭州运河沿途的渡口、码头,主要仍是传统上的西兴、柳浦、碧波亭、范浦等。

地处钱塘江东岸的西兴,历来为江南运河杭州段沟通浙东的重要渡口码头。为了扼守杭州和浙东,以及航运管理的需要,钱镠于天宝五年(912)八月修建了西陵城,并以“陵”非吉语,改名为西兴。

▲西兴 柯伟摄

碧波亭,据《乾道临安志》卷二引晏殊《舆地志》谓:“在旧治子城北门外”,即今中河南段嵇接骨桥一带,为吴越国时修建的杭州运河上一个重要的码头。此亭临水,面阔数丈。《吴越备史》卷二载,后晋天福三年(938)十二月,钱元瓘“大阅马步军,洎艛舻于碧波亭。”(《武林掌故丛编》本)

西兴、柳浦、碧波亭、范浦、临平等渡口码头建设的完善和发展,进一步为运河航运提供了方便。

经过钱镠父子数十年的惨淡经营,杭州的城市规模进一步扩大,城市设施进一步完善,西湖风景区基本形成,社会经济发达,“富庶于东南”,社会地位超越了浙西的苏州和浙东的越州,不但是吴越国的首府,也是两浙政治、经济和文化的中心。

正如南宋王明清《玉照新志》卷五所说:“杭州在唐,繁雄不及姑苏、会稽二郡,因钱氏建国始盛。”

▲钱王射潮图

毫无疑义,五代吴越国杭州的发展得益于运河匪浅。《十国春秋》卷八九《契盈传》对此有生动记载:

僧契盈……一日侍忠懿王(按:钱弘俶)游碧波亭。时潮水初满,舟楫辐凑,望之不见其首尾,王喜曰:“吴越国去京师三千里, 谁知一水之利如此邪!”契盈答曰:“可谓三千里外一条水,十二时中两度潮。”

这样一总结,钱镠对于咱们运河的建设贡献也是非常大啊!大家涨知识了吗?