闷热的夏季来临,游运河的朋友们除了爱走林荫下的青石板路,对运河游船的兴趣也渐渐增长。毕竟,坐在木制船舱里,身畔是微风习习、耳边是叫卖声声、脚下是水波荡漾,别是一番享受。

而运河的船,历经千年变革,有着特别的历史与风俗,听小编给你说道说道!

▲浅醉摄

古人也过“慢生活”?

大运河自开凿后,水系沟通,水路交通更具规模、更显威力,人们对于舟船的使用也就更上了一个台阶。

宋吴自牧《梦粱录》(知不足斋本)卷十二,对“河舟”有过颇为详尽的记述:

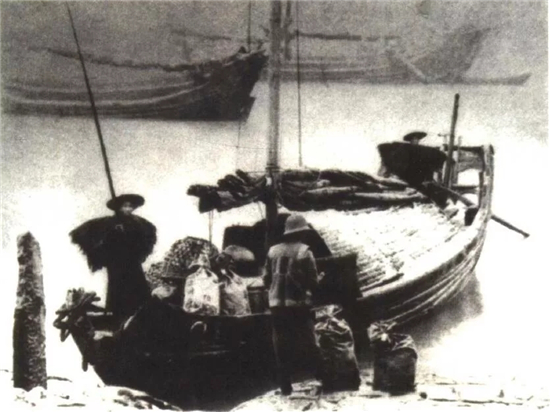

有运输米、盐、柴炭、砖瓦灰泥等货物的“大滩船”;有载客前往苏州、常州、淮州等地的“飞篷船”;也有“亦可载五六百石者,大小不同。其老小悉居船中,往来兴贩耳”的“铁头舟”大货船。

▲老照片:货船

今天要特别说道说道,当年在运河一带特别流行的夜航船——乘客傍晚上船搭乘,在船上将就着睡一夜,天蒙蒙亮就到达目的地了。

这种船在解缆开船之际,总要鸣锣为号,广而告之,形成一种风俗。比如从杭州到苏州,沿运河一路北上,有大大小小的不少埠头都要停靠,十分方便,当年的人们大多习惯于乘夜航船。

明代作家张岱有一部笔记, 就以《夜航船》为名,序中讲述了一件发生在夜航船上的趣事。

昔有一僧人,与一士子同宿夜航船。士子高谈阔论,僧畏慑,拳足而寝。僧人听其语有破绽,乃曰:“请问相公,澹台灭明是一个人、两个人?”士子曰:“是两个人。”僧曰:“这等尧舜是一个人、两个人?”士子曰:“自然是一个人!”僧乃笑曰:“这等说起来,且待小僧伸伸脚。” 余所记载,皆眼前极肤浅之事,吾辈聊且记取,但勿使僧人伸脚则亦已矣。故即命其名曰《夜航船》。

注:澹台灭明——春秋时一学者,澹台为复姓。

明代著名旅行家徐霞客在这带“乘醉放舟”,路上也全是“运河舟行”。

民国年间,丰子恺先生常在这一带往返。那时其实已经有火车了,他却不喜欢坐火车,总是喜欢乘坐一种小客船,一路上观赏风景,还可以饮酒喝茶,优哉游哉,慢是慢了些,却自有一番情趣。

▲雪中船埠 宋一洲摄

在上世纪,杭州运河还有开往苏州的客船。近十多年来,随着高铁、高速公路的建设,我们也再难体会运河行船的优哉游哉了,只能去前人的文章里领会咯!

旧时船民们的避祸习俗

《明清民歌选》里头,有这样一首关于摇船船夫的民歌:

水里摇船水里歇,

水里摇船能得几个大铜钱?

绿汪汪水当褥子,

丝草蓑衣盖身体。

万台眼浪当枕头,

芦扉眼里望青天。

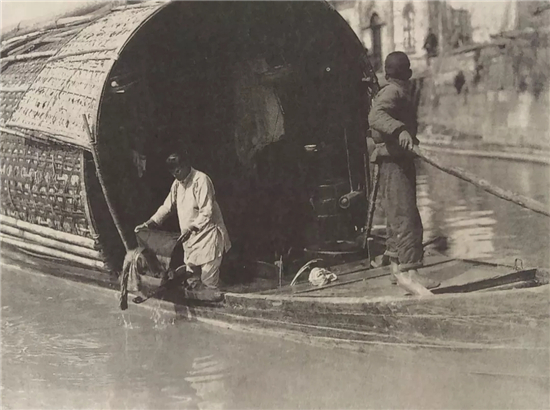

▲老照片

旧时的船民和渔民,把船当作了自己的身家性命,百般地珍惜。想当年,不少船民和渔民还会一辈子吃住在自己的船上,他们在岸上没有家,常年在水上漂泊,与农民相比,也就显得更势孤力单。

民间曾有谣谚:“天下第一苦——摇船、打铁、磨豆腐”,昔日船民的命运由此可见一斑。

这一带船民当年都在船舱里安置一个简陋的神龛, 供奉“船头菩萨”。老人说,这是个野神。在岸上没有他的庙,只能蹲在河岸边,船民把他请上船,所以他对船民很好,据说总是有求必应的。

当船只靠岸时,总要先退一退, 再小心翼翼地靠上去。老人们对此也有说法,说是淹死鬼常常蹲在河埠头,你的船猛一靠,把他撞了,他就会来找你麻烦。先退一退,就是为了让淹死鬼好挪个位置。

船民,也包括渔民在内,旧时还会有种种禁忌,比如他们吃鱼时不许把鱼翻身,不许将筷子搁在碗上,不许打翻饭碗,不许把双脚荡出船外。他们在潜意识里觉得这些动作都与翻船灾祸相似,所以要刻意规避。此外,盛饭时不说“盛饭”,要说“添饭”,据说“盛”与“沉”谐音,也是不吉利的。

▲拱宸桥一带的运河船队

旧时船民所流露来那种唯恐招惹灾祸的心态,也是很耐人寻味的。而如今,人民的生活渐渐富足,心态也就越来越开放。

旧时大运河船民、渔民的一系列习俗,成了历史的镜子,成了运河非物质文化遗产的一个重要内容。

《淮南子·齐俗训》云:“胡人便于马,越人便于舟。”说的是南北在行载风俗上的鲜明差异。尽管如今,航运渐渐式微。但对于生长在运河边的人们而言,“船”仍是重要的地域情怀与象征。

船家春秋知多少?看完这篇文章,快去考考你身边的运河人吧!

▲张闻涛摄