近日,新疆的坎儿井引发了大家的热议。因吐鲁番气候炎热,古人们便在地下修筑了千余条深入地下60米,全长5千公里的暗渠,储存融化的雪水,是中国保存两千多年,最完整的都市遗迹之一。

坎儿井与长城、京杭大运河并称中国古代三大工程。

京杭大运河全长1794千米,是中国仅次于长江的第二条“黄金水道”,价值堪比长城。同时,它是世界上开凿最早、长度最长的一条人工河道。

听起来,咱们的京杭大运河跟新疆的坎儿井比起来,是不是也不逞多让呢?那么,你知道京杭大运河,是为什么修建,最早是起什么作用的吗?

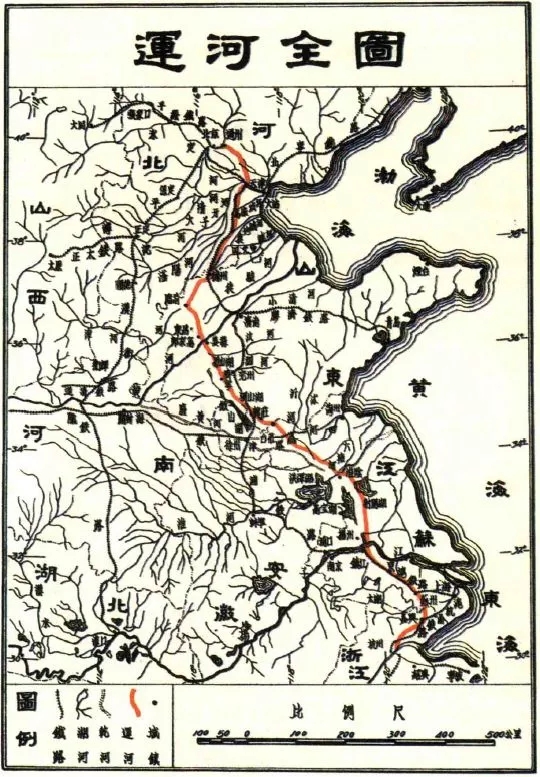

▲运河全图

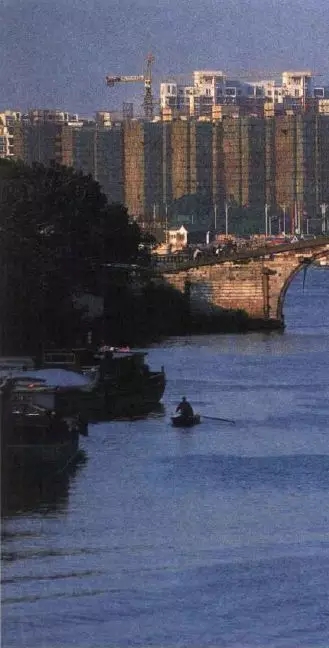

杭州运河边的一角

曾是明代的仁和粮仓

运粮船在此集散

曾是近代的蚕丝仓库

丝绸从蚕丝码头起航

运往海内外

历史的变迁 见证了

运河作为漕运

与民运航道的兴衰

以前,运河的航运分为漕运和民运。

漕运运送的物资主要有

粮食、丝绸、官窑瓷器、建筑材料等。

春秋

▲京杭古运河南端标记

京杭大运河的历史最早可以追溯到距今2500年的春秋末期。

其时,吴王夫差、越王句践两人,为了北上争霸中原,运兵运粮的需要,相继开凿和贯通了邗沟、百尺渎、越来溪、吴故水道等运河,从而形成了太湖流域第一条水上交通区域性运河。

隋代

▲秦皇揽船石

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。

若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

隋统一中国后,基于加强对南方的控制和巡游的目的,隋炀帝征发了数百万民工开凿了沟通南北的大运河。当时运河上“商船往返,船乘不绝”,对南北经济文化交流、维护全国统一和加强中央集权制,都起到了促进作用。

此后,唐、宋、元各代均极为重视漕运,在整治运河河道的同时,建立了漕运仓储制度。

明代

京杭大运河的辉煌是在明清时期。明代每年经运河北上的漕粮有400万石,漕军12万人。明代承元之制,明太祖朱元璋设漕运使。

明代经历了由海运改为漕运的过程。起初,朱元璋定都南京时,以海运为主。明成祖朱棣定都北京、重开会通河以后,依托京杭大运河将有元一代的海运改为漕运。

“自成祖迁燕,道里辽远,法凡三变。初支运、次兑运、支运相参,至支运悉变为长运而定制。”

清代

清代漕运支撑了国家财政收入大半壁江山。

“京师根本重地,官兵军役,咸仰给予东南数百万之漕运。”

“京师控天下,上游朝祭之需、官之禄、主之廪、兵之饷,咸于漕平取给。”

漕运在清政府财政收入上占有重要地位,当时,清政府一年的财政收入是7000万两白银,漕运实现其财政收入的2/3。“漕粮为军国重务,白粮系天庾玉粒。”

故清代耗费巨大入力、物力和财力,用于运河河道的治理和沿线漕运的管理。

京杭大运河经历了500多年的辉煌之后,光绪二十七年(1901年),清政府遂令停止漕运,有着千年历史的漕运退出历史舞台。随着漕运的废除,大运河的辉煌逐渐变成了历史的记忆,没有漕运的大运河多处淤塞,许多地段已不能通航,运行了2000多年的漕运也成为历史记忆。