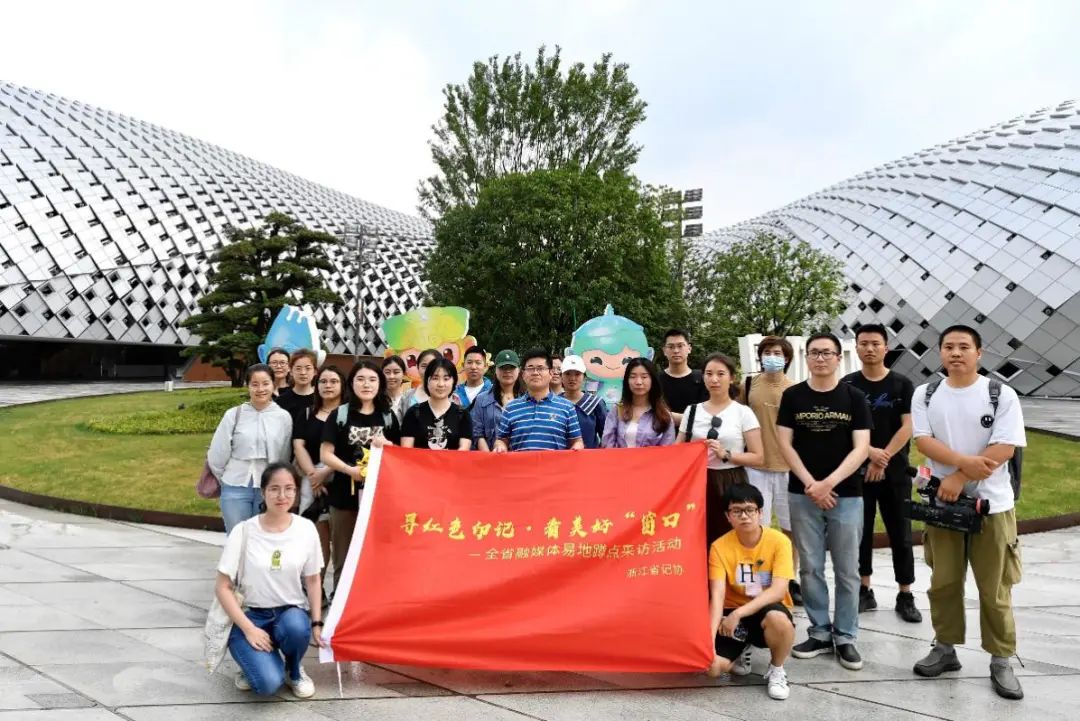

忆往昔风雨兼程岁月如歌,看今朝百年华诞风华正茂。今年是中国共产党成立100周年,为充分展示我党百年光辉历史和伟大成就,生动展现浙江努力打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的“重要窗口”,2021年6月8日至11日,“寻红色印记·看美好‘窗口’”全省融媒体易地蹲点(杭州绍兴)采访行动顺利举行,来自杭绍两地近30家媒体组成的采访团走进杭州、绍兴两地,追寻历史前进足迹,传承红色革命精神,展现浙江发展活力。

寻访杭绍两地红色印记 传承红色基因

6月8日下午,“寻红色印记·看美好‘窗口’”浙江省融媒体易地蹲点(杭州绍兴)采访行动在“江南红巷”——杭州上城区小营巷正式启动。

本次活动由浙江省新闻工作者协会指导,杭州市新闻工作者协会、绍兴市新闻工作者协会主办。浙江省记协秘书长傅亦军,杭州市记协副主席吴文平,绍兴市记协副主席、市新闻传媒中心副总编辑何国永,上城区委宣传部副部长、区委网信办主任、区政府新闻办主任沈健,杭州市记协秘书长瞿刚,绍兴市记协秘书长、市新闻传媒中心编委何用,杭州市记协新媒体专委会秘书长、杭报集团编委、杭州网总编辑严勤出席了启动仪式。

▲全省融媒体易地蹲点(杭州绍兴)采访行动启动

小营巷61号,是中共杭州小组纪念馆的所在地,这里在百年前的飘摇年代里迸发出耀眼星火,成立了浙江省第一个地方党组织——中共杭州小组。记者们边听、边摄、边记,回顾了中共杭州小组的成立、发展、壮大,感受到了徐梅坤、于树德、金佛庄、沈干城4名党员敢为天下先,创建浙江省第一个地方党组织的光辉历史,以及浙江党组织带领全省人民从血雨腥风的革命年代走来,一路披荆斩棘、开拓创新,取得新民主主义革命和社会主义革命、建设、改革的伟大成就。

▲采访团记者在中共杭州小组纪念馆采访

在“毛主席视察小营巷卫生工作陈列馆”内,采访团近距离观看毛主席视察小营巷爱国卫生工作时坐过的藤椅、看过的《杭州日报》和用过的笔记本、笔、墨水瓶等实物。

如今,走在长约300米的小营巷里,无论是路面、两边的老式民居,还是新楼房,都透露出洁净与清爽,它已经成为杭州一张著名的红色名片,近年来全国各地走进小营红巷瞻仰、寻根的参观者已达年均20万人次。

▲新中国第一个居民委员会的诞生地杭州上羊市街社区

走入新中国第一个居民委员会的诞生地杭州上羊市街社区,大家通过墙壁上、橱窗里老旧的选民证、居民委员会干部的任职证书和老物件,真切了解到城市居民委员会创建与发展,记者们还现场体验了当年基层组织选举方式中的“豆选法”。现在的上羊市街社区以民主协商、民主决策、民主管理、民主监督为切入点,建立社区发展协会、邻里坊、邻里圆桌会等协商平台,形成“民事民提、民事民议、民事民决、民事民筹、民事民办、民事民评”六步工作法,形成“大众的事大众商量着办”的社区治理模式。

▲俞秀松侄子、红色讲解员俞治华接受记者采访

热播剧《觉醒年代》中的俞秀松是绍兴诸暨人,记者团此行专程来到诸暨次坞镇俞秀松纪念馆。俞秀松是我省首个共青团组织——社会主义青年团杭州支部的第一任书记,是中国共产党和中国社会主义青年团的主要创始人之一。采访团走进俞秀松烈士纪念馆,感受中国共产党人对国家、对民族、对人民的使命担当。

现场接受采访的俞治华乃俞秀松的小侄子,也是次坞镇溪埭村的红色讲解员。他回忆,1987年,俞秀松烈士陵园在溪埭村落成时,俞秀松最小的弟弟,即俞治华的父亲俞寿椿自发当起了讲解员。“2001年,父亲病倒了,想让我接手讲解工作,把大伯的爱国主义精神弘扬传承。”俞治华说,为了完成父亲的心愿,他关掉了3家在萧山开得不错的门店,回到了家乡。这一讲,就是整整20个年头。如今,俞治华多了几位年轻的讲解员伙伴,这让他很是欣慰。秀松精神激励了一代代年轻人。

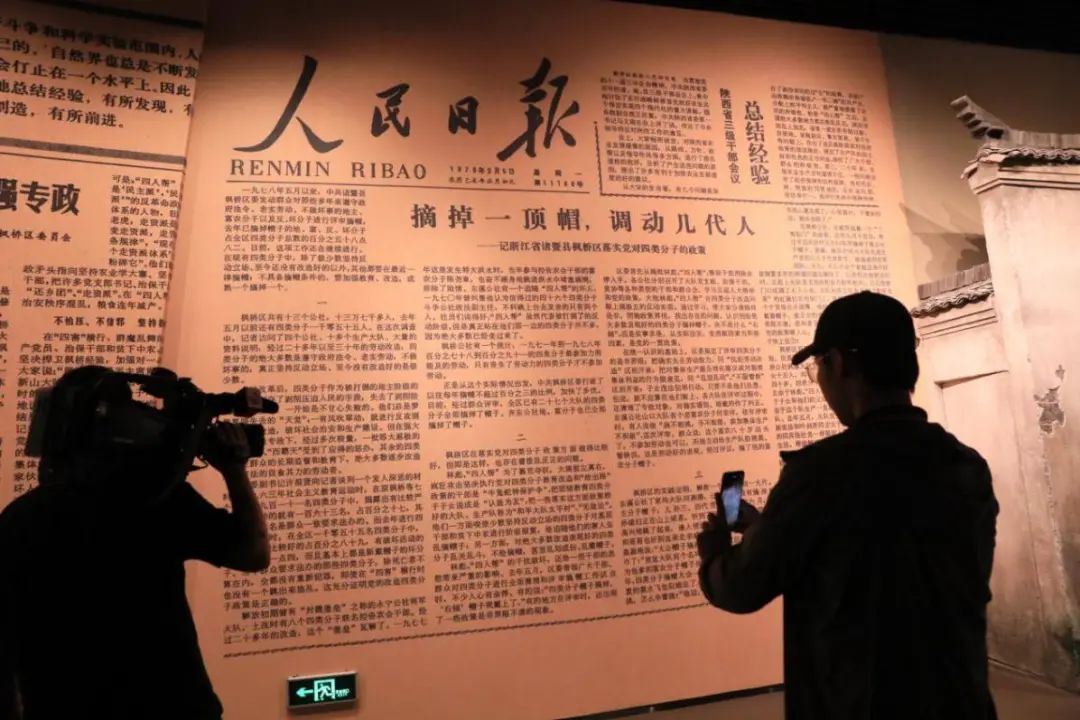

▲记者团走进“枫桥经验”纪念馆

杭绍媒体记者团还来到“枫桥经验”纪念馆。新中国成立之后,绍兴枫桥镇探索出一条基层治理路径。20世纪60年代初,枫桥干部群众创造了“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决,实现捕人少,治安好”的“枫桥经验”。1963年11月,毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”。此后,“枫桥经验”在实践中不断发展,“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的“治村之道”闻名遐迩。2003年11月,时任浙江省委书记习近平同志指示要坚持发展“枫桥经验”,由此开启了新时代“枫桥经验”孕育、发展的新征程。当下“枫桥经验”不断创新实践,进行数字化改革,实现矛盾化解从“上门”到“上网”的转变,提升社会治理精细化智能化水平。

无论是红色精神传承,还是新中国社会治理的探索,杭州绍兴都留下了浓墨重彩的印记。

透过创新之“窗”

见证杭绍同城发展新速度

近年来,杭州绍兴两地的经济水平和城市建设都取得快速发展。随着杭州都市圈的扩大和绍兴融杭步伐的加快,对两地市民来说,坐着地铁穿梭在杭州与绍兴间,是一件期盼已久的事。这件事很快就能变成现实了。

▲采访团一行来到绍兴地铁1号线柯桥段(杭绍城际铁路)

杭绍城际铁路开通在即,采访团一行抢鲜探营,感受两地一体化发展加速度。绍兴地铁1号线主线计划在2022年杭州亚运会前建成运营,绍兴地铁1号线柯桥段(杭绍城际铁路)计划今年运营。记者在现场看到,绍兴地铁1号线柯桥段工程已进入扫尾工作。据工作人员介绍,目前各项运营筹备工作高效推进,已实现控制中心、信号集中站、综合办公楼等进驻办公,目前已结束运行图跑,各项指标逐步趋于稳定,为“融杭”做积极准备工作,争做“融杭”坚定的“执行者”和有力的“推动者”。

作为浙江省内首条跨城轨道交通,杭绍城际铁路全长20.3公里,为地上地下混合线路,沿线共设10座车站,线路起于杭州萧山区的姑娘桥站,终于绍兴市柯桥区中国轻纺城站。通车后,从杭州到绍兴全程25分钟左右。杭绍两地的地铁,将同时支持单程票、两地市民卡、公交卡以及支付宝二维码进行付费乘车。

▲杭州绍兴城际铁路站台

▲杭州绍兴城际铁路轨道

记者用镜头对准轨道的方向,聚焦城际铁路开通的未来——两地市民不仅可以安排“绍兴、杭州一日游”,甚至每日往返通勤都相当便捷。

▲记者们在杭州中环柯桥段项目施工现场采访

在杭州中环柯桥段项目现场,施工热火朝天。现场指挥部工程责任人冯凯介绍说,“现在从绍兴市中心开车到杭州要一个半小时,项目路通后,绍兴人在路上至少节省一半时间,就可以到西湖。”

作为绍兴交通融杭的快速通道,杭州中环柯桥段计划于杭州亚运会前建成通车。未来,杭州、绍兴将依托高速公路、快速路网、高铁、地铁等城际交通,拉近距离,协同发展。

杭州和绍兴的缘分不仅限于此。杭州是2022亚运会的主办城市,而绍兴被确定为2022亚运会的协办城市。

▲杭州亚运主体育馆冰篮两用场地

在杭州亚运会主体育馆采访,这里的“智能+节能”黑科技令记者赞许不已。主体育馆的冰篮两用场地,6到8小时内可以迅速转换场地性质,承接冰壶、花样滑冰、短道速滑、专业篮球等大型赛事。而绍兴,也正是杭州以外承办亚运赛事最多的城市,棒(垒)球、篮球、攀岩、排球和足球训练场馆的建设,正在紧锣密鼓地推进中。

此行,采访团记者们还在杭州云栖小镇,通过数字政府、经济、社会和法治等综合应用中的特色场景,体会“城市大脑”“治城”之奥秘;在绍兴鲁镇景区听一台社戏,感受绍兴文旅融合新思路。

两城之间紧密联动,共同打造美好“窗口”。

践行“四力”

宣传杭绍红色故事和发展成就

在4天时间里,杭绍记者团踏寻革命先驱的红色足迹,寻找初心使命,传承红色精神,进一步提升“脚力、眼力、脑力和笔力”,创作出许多优秀的融媒体作品,传播浙江精神,讲好浙江故事。

▲杭州网记者刘文昭(左一)和记者团成员在小营巷采访

“这不仅是一次锤锻践行‘四力’的基层采风,更是一场穿越时空的精神洗礼、一堂‘不忘初心、牢记使命’的生动党课。”杭州网记者刘文昭说,“我们要深入挖掘红色资源背后的感人故事,积极传递红色资源蕴含的精神力量,以鲜活生动、富有感染力的宣传方式把红色故事送到读者群众身边。

▲记者采访俞秀松纪念馆红色讲解员

天目新闻记者俞刘东在与俞秀松纪念馆的红色讲解员交流中,认真记录这份“传承”,他希望用新媒体的方式,把这份精神传播更远,让更多年轻人知道。

▲杭绍媒体记者团在“枫桥经验”纪念馆

在枫桥镇,杭州之声记者马剑飞跟随枫源村村干部走进村民家,实地了解基层治理下的村民生活常态,记录下他们的相处故事。

▲记者采访绍兴轨道交通1号线柯桥段(杭绍城际铁路)

浙江日报浙江新闻客户端记者李睿停驻在绍兴轨道交通1号线柯桥段,细数车站数量,计算穿梭于杭绍之间的最短时间,她在文稿的导语段写下“全面融杭,交通先行”。

▲采访团在奥体中心主体育馆合影

杭州滨江区融媒体中心记者吴慧中在参观奥体中心主体育馆与游泳馆时,对建筑钢构的二维码“身份证”印象深刻,她在文章中写道:亚运场馆的一砖一瓦都体现着数字思维。

绍兴柯桥传媒集团全媒体中心记者孙唯用鲁迅名言“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的”做视频报道的结尾画面,这也是他在走访多日之后的感想……

两地媒体共刊发全媒体报道近50篇,记者们在此次易地采访行动中加强交流学习,以不同的视角寻找和挖掘红色印记,以不同的方式展示和表达发展成就,努力呈现出更多耳目一新的报道。同时,生动形象地开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的宣传教育,激励人民群众为浙江争创社会主义现代化先行省做出新的贡献,以优异成绩向建党一百周年献礼。