33年前,在北京举办的第11届亚运会,是中国办的第一个大型综合性运动会。经历过改革开放的头一个十年,刚进入20世纪的最后一个十年,那时候的中国人无比迫切地想要向世界展示开放形象和发展成就。而成功举办一届大型运动会则是这种展示的最佳载体。以当时中国的综合国力来看,举办奥运会还有些吃力,亚运会成了我们最合适的选择。

1990年8月7日,年仅15岁的藏族姑娘达娃央宗在唐古拉山脚下,用太阳能取火器采集到了第11届北京亚运会圣火火种,历经一个月的火炬接力,圣火穿越了中国30个省、自治区、直辖市,行程18万多公里,参加者达1.7亿余人。

这颗在雪山之下被点亮的小小火种,不仅从此点燃了中国人的亚运梦,还将亚运精神薪火相传。

筹备北京亚运会的过程中,资金短缺的问题非常棘手,为此组委会发布倡议捐款后,收到了全国捐款共计2.7亿元,一笔笔款项背后是一个个了不起的“我们”。

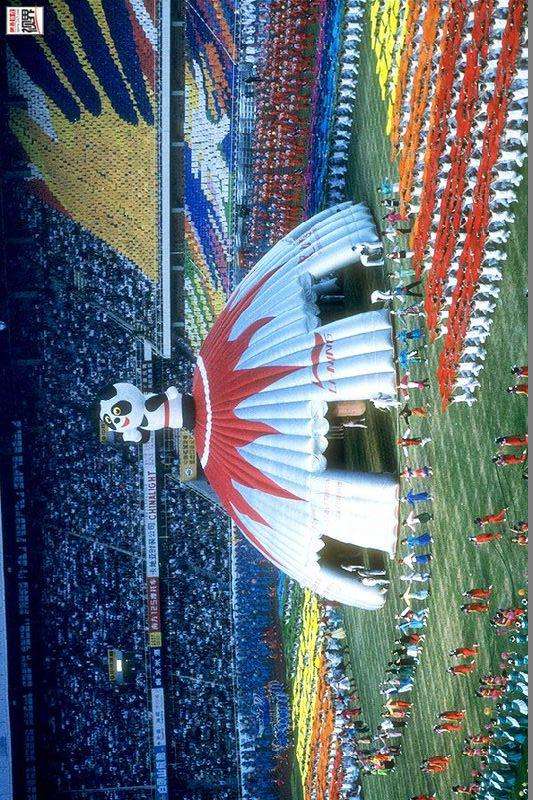

1990年的那个夏天,一首《亚洲雄风》风靡大街小巷。而今,借着杭州亚运会的东风,有短视频平台发起《亚洲雄风》接唱挑战,让这首歌又一次火了起来。“我们亚洲,山是高昂的头;我们亚洲,河像热血流……”熟悉的旋律至今让人心潮澎湃。跟北京冬奥会一“墩”难求的“冰墩墩”一样,北京亚运会吉祥物熊猫“盼盼”也是彼时的顶流。作为“80后”的童年集体记忆,“盼盼”不仅影响了一代青少年,更影响了大型运动会的吉祥物设计理念。北京夏奥会的“晶晶”、北京冬奥会的“冰墩墩”、成都大运会的“蓉宝”……在这些吉祥物身上,我们几乎都能看到“盼盼”的影子。而“盼盼”这个名字,更是凝结了当时的中国人对在“家门口”招待四海宾朋、举办亚运会的热切期盼。

沉甸甸的奖牌见证着中国竞技体育一扫而去的阴霾,中国自此进入亚洲体育强国的行列。