在历史的长河中,总有一些瞬间如同明亮的灯塔,照亮了前行的道路。

时光倒转至1896年,那是一个风雨飘摇的年代,也是浙江工业悄然萌发的岁月。那时的杭州,运河依旧繁忙,舟楫往来,帆影点点。运河的水面上,映照着古老的街巷和人们忙碌的身影,也映照着那个时代的变革与希望。

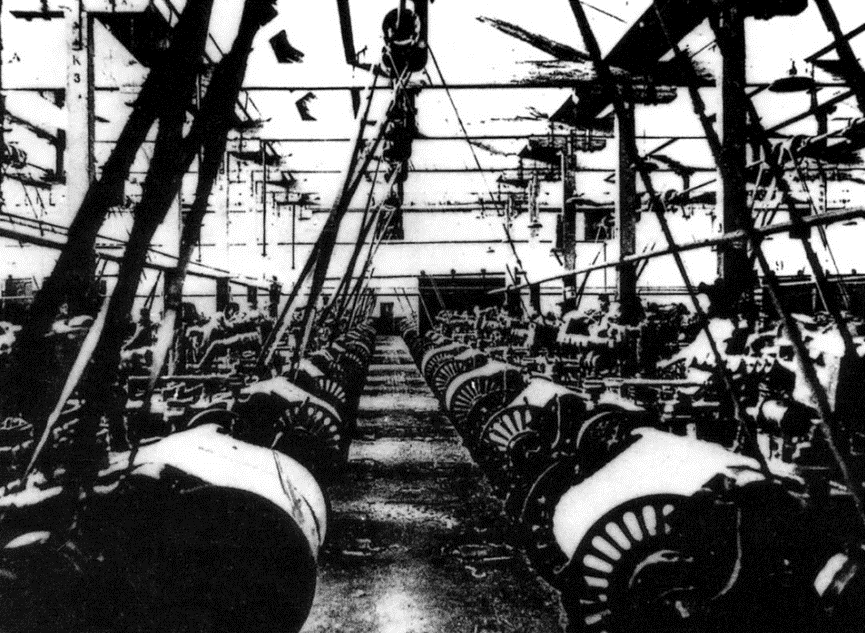

世经缫丝厂旧影

1896年8月15日,对于浙江来说,是一个值得铭记的日子。据国网浙江省电力有限公司提供的史料记载,这一天,由爱国富商丁丙、庞元济等人为振兴民族经济筹资创办的世经缫丝厂,采用蒸汽机械缫丝并通过自备发电机发电点亮了浙江第一盏电灯。

这便是浙江有电的标志。1896年也因此成为浙江有电的元年。

那束明亮的光芒划破黑暗,照亮了拱宸桥如意里的世经缫丝厂。这不仅仅是一束光,更是希望的象征,照亮了杭州工业发展的道路,照亮了杭州人民对未来的憧憬。

世经缫丝厂自备的发电机

在清末民初的动荡年代,中国工业化在西方文明的冲击下开始萌发。运河两岸的勃勃生机,都与运河的滋养密不可分。

运河文化研究者、拱宸书院负责人任轩提到,“丁丙与庞元济在杭州运河畔最重要的两个地方——拱宸桥西、塘栖都播下了近代民族工业的种子,影响深远。他们在拱宸桥西所创办的世经缫丝厂、通益公纱厂,可以说是为浙江近代民族工业的发展点燃了第一把星火。”

久而久之,传统手工业与近代民族工业在两岸葱茏的土地上萌芽,不只是杭州的第一盏电灯,杭州的第一条铁路、第一个邮局、第一家报社、第一家电影院,都从拱宸桥边“长”出来,萤萤之光,足以燎原……

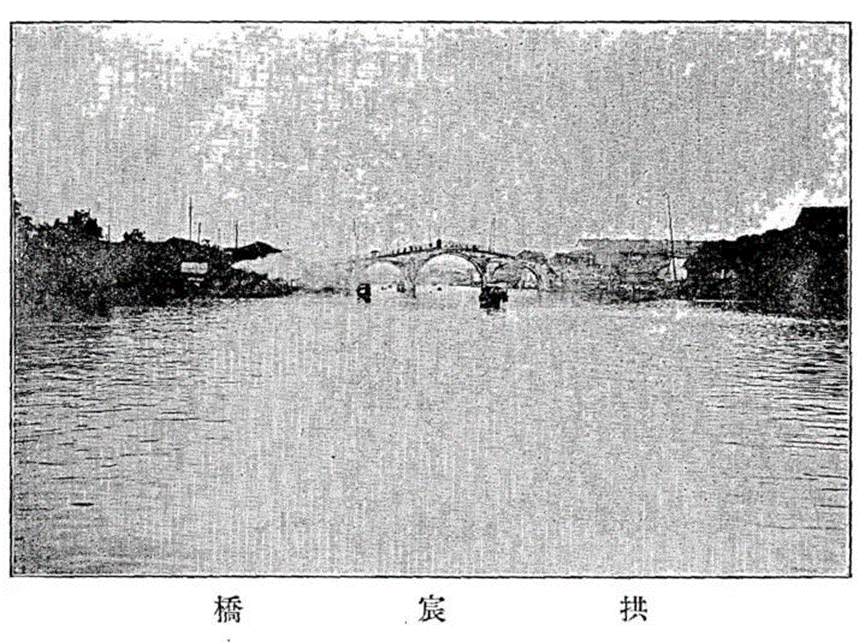

1921年的拱宸桥

在电力工业的推动下,杭州的纺织、机械、化工等产业迅速发展。各大工厂纷纷引进先进的机械设备和技术,提高生产效率和产品质量。同时,随着交通运输的发展,杭州与外界的联系日益紧密,商品贸易日益繁荣。

新中国成立之后,拱宸桥一带成为杭城百姓安居乐业的“幸福港湾”。两岸建起了浙江麻纺织厂、杭州丝绸联合印染厂、杭州第一棉纺织厂等大厂,一厂能解决彼时数千人的就业,谱写了一个热火朝天的“大厂时代”。

每到工人换班的时间,浩浩荡荡的人群穿桥而过,拱宸桥东的街市更是热闹非凡,挤满了买点心小吃、采购日用品的职工。

这些企业不仅推动了杭州工业的发展,更在市场上赢得了良好的声誉。它们的成功为杭州工业的发展树立了典范,也为后来的工业发展奠定了基础。

如今,昔日的老厂房里早已没有了机械轰鸣与忙碌身影,但那段辉煌的历史并未随风飘散,而是以一种全新的姿态得以留存和传承。这些厂房经过精心改造,蜕变为博物馆、展示馆以及充满创意的文创园区,是这座城市转型发展的生动见证。

而这盏灯,也依然陈列在拱宸桥西的如意里。凝视它,仿佛看到那个时代的人们,怀揣着梦想和信念,在黑暗中摸索前行,耳畔仿佛传来沉睡于历史深处的机器轰鸣之声。

运河与电灯,似乎是两条平行线,在历史的舞台上各自演绎着属于自己的故事。然而,在这两条平行线之间,却有一种无形的联系,将它们紧紧相连。运河见证了杭州的繁荣与变迁,而电灯则象征着时代的进步与发展。这种联系,不仅仅是地理上的相邻,更是文化和情感上的交融。

这盏点亮了黑暗、照亮了历史的灯,不仅仅是一个简单的科技产物,更是与古老的运河交织成一幅充满诗意和情感的画卷。

运河依旧繁忙,电灯已经遍布城市的每一个角落。然而,运河边诞生的浙江第一盏电灯所承载的意义和价值,却永远不会消逝。