阔石板

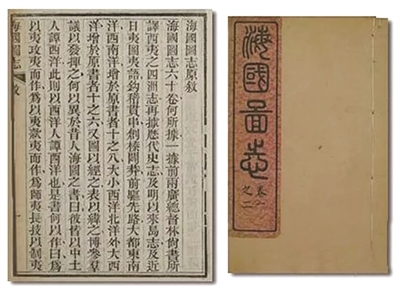

阔石板内的海国图志墙

民间学者帮助发现墓址

双坟并立难以分辨

西湖这块宝地四周,自古名人墓地众多,其中许多都随着岁月变迁而难以辨认。如今这处魏源墓址的发现,离不开一位叫丁云川的民间学者。

热衷搜寻西湖名人墓葬的杭州人丁云川,今年已经83岁了,20多年前发现魏源墓的情形依然历历在目。丁云川告诉记者,2000年时他在报纸上看到“魏源墓已经被淹没了”的消息,这和他在书中所查阅到的不同,便打电话给报社,说魏源墓应该在的。

1995年出版的《西湖志》里提到过,魏源墓在南屏山麓方家峪(今阔石板路147号后山坡上),已在20世纪70年代清除西湖无主坟时被毁。南屏山是九曜山的一支,在西湖南侧。方家峪就是阔石板附近一带的山坡,只是这个地名现在已不再使用了。

根据这个模糊的记载,丁云川来到方家峪寻访。村民说,魏源的守墓人姓沈,已经去世,但当时他的孙女沈莲娣还在。2017年魏源墓重修完毕之时,她已不在人世。丁云川现在回忆起来,仍感叹当时能找到沈莲娣是件非常幸运的事。

丁云川翻出了自己写的《行走西湖山水间》一书给我们看,其中《魏源墓保护始末》这篇里介绍道:据沈莲娣回忆,20世纪50年代,魏源的曾孙女从南京赶来杭州扫墓。当时还是小女孩的她领着

一行人去过魏源墓,看到墓地是有魏源墓碑的。20世纪70年代,西湖周边清理墓葬时,墓碑被当地村民拿去做猪栏石用了,再后来便不知去向。

丁云川想请沈莲娣一同上山寻找魏源墓,沈莲娣说,方家峪封山几十年,已成荒山,路不好找。丁云川说,当时沈莲娣也已经60多岁,自己再三恳求:“我说,你再不陪我(上山找墓)的话,就没人知道了。能不能帮帮忙?”终于打动沈莲娣,答应陪他上山。

他们在草木丛生、蛛网密布的山林间一番寻觅,终于找到了两个坟包,沈莲娣说,眼前的两座墓中肯定有一座是魏源墓,具体哪一座就分不清了。后来,丁云川又和凤凰山管理处文物科的工作人员以及沈莲娣一起去了一次,最终确定了魏源墓的位置。

帮助寻访魏源墓的丁云川 记者 方玉倩 摄

魏源的《海国图志》(资料图片)

魏源墓

墓地重修立雕像

东园僧舍已不复存在

2005年,魏源墓地纪念碑在两座墓之间立了起来。然而,由于两座墓紧紧相邻,墓穴形制又极为相似,且都以夯土为主,外围包了一圈石头,加上两座墓均曾被盗,除部分骸骨外,没有任何物品留下,验明魏源墓“真身”的难度较大。

2017年,凤凰山管理处经史料记载及现场踏勘,恢复魏源墓主体及墓道,重现了旧时景观。浙江湖南商会、邵阳商会筹资重修墓碑、捐赠魏源雕像和《海国图志》雕塑。其中魏源雕像为半身像,用汉白玉雕刻而成,加上黑色的大理石底座,高约1.8米。

沿着玉皇山庄对面的小路往西,穿过公园走进阔石板小区(老底子的南山村),经过一面写着“海国图志”四个大字的白墙继续沿着山脚走,快到行车之路尽头的地方,就能看到路边魏源墓的指示牌了,拾级而上有个小小的牌坊,穿过之后没几步便是墓地所在。

背靠树木葱郁的南屏山,几百米外就是车水马龙的南山路,魏源先生之墓就这样伫立于幽静的西湖群山之中。

《西湖志》记载,魏源病逝于清波门外长桥边东园僧舍(今南山路96号)。丁云川说,自己在2000年后,曾几次前往东园僧舍。2017年春又去看过,还是老样子。据他描述,僧舍是一座木结构的庵堂建筑,有好多房间,有天井,有住户。

前几日,记者和丁云川共同前往探寻。这一回,我们却没有找到他记忆中的那座僧舍。在长桥公交站附近,丁云川走访、询问了多位本地的居民,大多对此并不知晓。其中一位对僧舍还有印象,他说那房子几年前已被拆掉了,如今成了工地,位置就在长桥小学的北面。

魏源墓附近有一处民居

与大名鼎鼎的《爱莲说》有关

在前往魏源墓的小路旁,有一座墙体绘满了文字的白色小房子,凑近一看,这里曾是周元公祠,周元公即大名鼎鼎的北宋文学家、理学家周敦颐,一旁钢板上刻着他的传世名篇《爱莲说》:出淤泥而不染,濯清涟而不妖……

墙上的牌子介绍,原先的官祠历经宋、元、明、清四朝,有过两次大修,在咸丰年间被毁。民国十三年周氏后人筹资重建,20世纪60年代被拆,迁建于此地,几经周折,没于民居。

清乾隆东阁大学士、杭州人梁诗正的《西湖志纂》里记载:“周元公祠,在清波门外钱家湾,祀宋濂溪周子惇颐,南渡时建,久废。国朝康熙五十一年督学姜橚(sù)檄令重修,岁以春秋致祭,巡抚张泰交题额,运使高熊徵有碑记,雍正九年总督李卫重建。”

“钱家湾”这个地名已经不复存在,不过还有些老杭州人对这个周公祠堂有印象,“在省军区的西侧,南面要到如今的唐云艺术馆,再往南,就是长桥”。如今的万松书院内还有一座周敦颐的塑像,底座是浮雕莲花,致敬他的《爱莲说》。

周敦颐也是湖南人,他与魏源两人身处的年代相差了700多年。巧合的是,少年时代的魏源离开苦读多年的家塾,抱着对未来的美好憧憬,来到邵阳县城的爱莲书院求学,这个书院之名便与周敦颐有关。相传周敦颐在此种莲,《爱莲说》就在这里诞生。周敦颐提倡“文以载道”“至诚”和“主静”的道德论,政治上倾向改革,称赞新政,这些思想也在年轻的魏源心中烙下了印痕。

在爱莲书院的读书生活是充实而又快乐的,魏源在《答友人书院读书之邀》一诗中写道:“池莲应入梦,门柳正扶春。”门外不止有柳条飘荡的春天,仿佛人生的春天也正在向他招手。