许多年后,当我们回顾中国科技发展的关键节点,2025年春节期间的杭州必将有浓墨重彩的一笔。

DeepSeek大模型在AI领域引领技术变革的浪潮,宇树科技的人形机器人在春晚舞台上“扭秧歌”转动未来……杭州科技领域的“六小龙”,龙腾四海乘风起,凭实力出圈了!

业界所称“六小龙”是游戏科学、深度求索(DeepSeek)、宇树科技、云深处科技、群核科技、强脑科技,这六家企业在人工智能、智能机器人、数字化设计等前沿领域取得了显著成就,成为全球科技圈的焦点。

“六小龙”为何在杭州潜龙出水?深入探寻这些科技企业的发展轨迹,会发现杭州的深厚土壤为它们提供了源源不断的养分。教育链与产业链的深度融合,知识积累与技术突破的协同发展,杭州“六小龙”的蓬勃发展,无疑是教育推动科技创新的生动例证。

教育赋能:从校园到创业

高校,是科技企业的“人才摇篮”,杭州“六小龙”的创始人或掌舵者曾在杭求学。

深度求索(DeepSeek)创始人梁文锋、云深处科技创始人朱秋国、群核科技创始人黄晓煌与陈航均毕业于浙江大学,宇树科技创始人王兴兴毕业于浙江理工大学,游戏科学联合创始人杨奇毕业于中国美术学院。

高校不仅提供了扎实的专业知识,还通过科研训练、学科竞赛、创业支持等手段,帮助他们在校园中启航。

深度求索(DeepSeek)创始人梁文锋本硕均毕业于浙江大学信息与电子工程学院。他在硕士论文中提到导师“领我进入机器视觉的大门,为我准备学习计划,对我进行科研训练,经常是逐行代码地进行指导”。

梁文锋研究生阶段的专业培养方案中,学院设置了紧跟技术前沿的专业课程体系和系统性的科研训练。

“严谨的治学气氛,以及团结友爱、积极向上的科学精神”,梁文锋认为,这些都是他在研究生期间重要的收获之一。这也为他后来从事人工智能领域工作奠定了扎实的基础。

事实上,早在1978年创建计算机系时,浙江大学就牢牢把握人工智能前沿趋势,将“研究人工智能理论、设计新型计算机”列为建设方案第一条。同年,招收了第一批人工智能专业硕士研究生。2019年,浙大成为首批35所设立人工智能本科专业高校之一,获批国务院学位办自设全国高校第一个人工智能交叉学科。

黄晓煌和陈航都曾就读于浙江大学竺可桢学院混合班,这是浙大开展交叉学科培养的早期探索形态,注重培养学生扎实的理科基础。

在混合班,陈航说“什么都学一些”,这种通识教育让后续开展跨学科交流与合作更加游刃有余。“在混合班,我遇到了一群非常优秀的同学,也有最优秀的一批老师为我们授课。班级包容开放、共同促进的氛围,让我收获了很多成长。”

黄晓煌在大一时就进入实验室,在教授的指导下提前开启图形学研究,这也是他后续开展GPU通用计算研究、创业的重要启蒙。“浙大是我真正走向社会的第一站。怎样去面向这个世界,怎样在社会中去发展,基本上我的整个价值体系是在浙大求学期间形成的。”黄晓煌说。

浙大求学期间,黄晓煌、陈航与室友们的合影

云深处科技创始人朱秋国从2006年开始,就加入学院的小型仿人足球机器人团队“打比赛”。毕业后留校任教,也一直深耕仿生机器人等研究。在创业初期,云深处科技甚至没有一个像样的办公地点,四五个人在浙大紫金港校区的机器人展厅,租了几个工位做研究。团队逐渐壮大后,他们才搬迁到玉泉校区附近的浙大科技园。

2013年,朱秋国和乒乓球机器人“悟空”

从实验室的电路微光,到世界舞台的科技之光,宇树科技创始人王兴兴对机器人情有独钟。

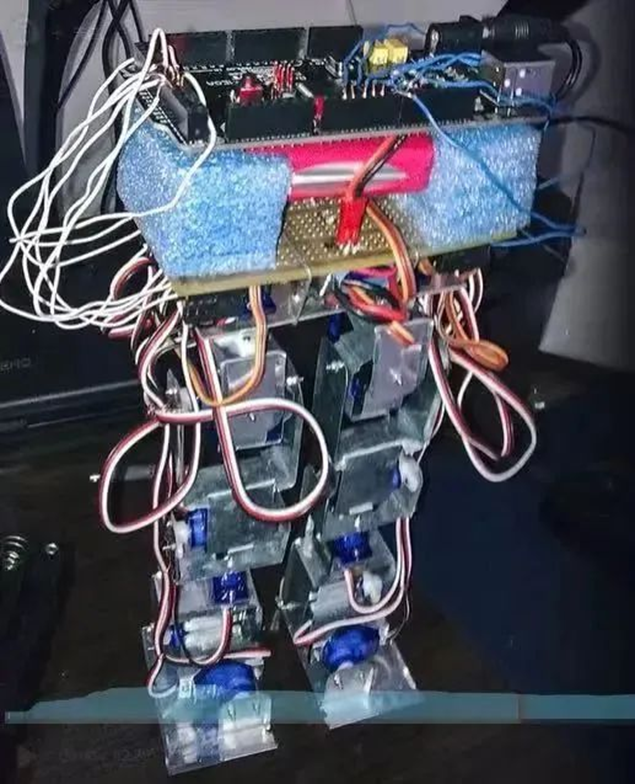

2009年,还在浙江理工大学读大一的王兴兴已经开始了他的“寒假特训”——他用零花钱买了原件,自己动手制作了一个双足机器人。虽然这个颤颤巍巍的“铁疙瘩”最终只勉强走了几步,却悄然叩开了属于他的机器人时代。

他告诉班主任自己对机器人的兴趣,希望班主任能给自己介绍专业老师,为他学习机器人引路。在求学时光里,王兴兴对机器人的热忱有增无减,上传过多个双足机器人的设计、调试视频,还申请了专利。

读大学时的王兴兴,曾花200元手工完成了一个简易版双足机器人

2003年,游科互动联合创始人、美术总监杨奇考入中国美术学院油画系,并选择了古典油画方向。读书期间,他对传统艺术的兴趣逐渐向数字艺术转变。在绘制南京博物院壁画和动画公司实习过程中,杨奇接触到了数字绘画,并对游戏美术产生了浓厚兴趣。

后来回到杭州潜心研发,杨奇经常在社交媒体上分享自己在灵隐寺“闲逛”的收获。游戏上线后,灵隐寺“济公殿”前香炉下的“神兽”、灵隐寺理公塔西第32号龛金刚手菩萨像、飞来峰的标志性造像“布袋弥勒佛”等“杭州”元素,都被细心的玩家一一找到。

创新生态:科技企业的摇篮

除了良好的创业政策、坚实的产业基础和独特的文化魅力,高校营造的创新生态,也是杭州科技创新发展的关键因素。

依托浙江大学、西湖大学等知名高校,杭州汇聚了两个国家级大科学装置、17个国家重点实验室和5家省级实验室。与浙大相隔一条马路的紫金港科技城,与西湖大学一街之隔的云谷,处于浙大和西湖大学之间的未来科技城,合起来构成杭州城西的创新大广场。

在杭州,科教融汇和产教融合无处不在。

群核科技“群核启真渲染引擎”的命名来源于浙江大学启真湖,湖边是计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室,这也是群核科技梦想开始的地方。

在宇树科技的研发实验室,机械臂能够组装机器狗的关节模块。而这些模块的设计参数,源自浙江大学流体动力基础件与机电系统全国重点实验室2017年的专利成果,实现了“实验室—车间”的无缝衔接。

“低空经济”备受瞩目,它的蓬勃发展,离不开前沿技术的支撑。依托杭州市北京航空航天大学国际创新研究院和北京航空航天大学建设的天目山实验室,聚焦先进航空技术和高性能航空材料两大主攻方向。实验室设立了智慧通航与低空经济技术概念验证中心和2家技术转化基地,与行业上下游企业建立了8个联合实验室,孵化了10余家企业,构建“高校—实验室—成果转化基地—创新中心”科创平台矩阵。

国科大杭州高等研究院位于城西科创大走廊,其下属的HIAS科创园是产学研一体化的科创热土。“一束光能够点亮千万产值”的杭州高谱成像技术有限公司、“让AI成为视频剪辑的操刀手”的牧语工场公司,创始人都是杭高院的教授。创新动能涌动,更多高校里的新质生产力在这里孕育。

浓厚的人才氛围,吸引了更多人才来到杭州、留在杭州。

游戏科学是迁至杭州的,公司联合创始人冯骥就曾说:“杭州的人才环境非常适合做游戏的艺术设计,因为这里有中国美院,而且整座城市的动漫氛围和人才基础非常好……”

杨奇回到母校中国美术学院交流

强脑科技创始人兼CEO韩璧丞表示,杭州当地飞了1万多公里到波士顿与其聊了三四个小时,并且做了大量的工作,让他选择从哈佛来到杭州。

浙江大学信息技术中心主任陈文智与强脑科技创始人兼CEO韩璧丞共同为智云x强脑脑机创新实践中心揭牌,该中心将致力于脑机接口领域的关键技术研发与集成创新

“杭州六小龙”的崛起并非无源之水,无本之木,而是杭州教育与科技深度融合的结果。

在今年2月杭州刚公布新一轮经济政策中,杭州更是打造了推动教育科技人才一体发展政策包,一体推进教育强市、科技强市、人才强市建设,包括推动企业创新能力提升、科技成果转移转化、高能级科创平台提质增效、教育科技人才实质性贯通。

比如,鼓励高校院所按照“先使用后付费”的方式,把科技成果许可给小微企业使用;又如科创平台“伙伴计划”,形成科创平台与高校、企业、产业链结对机制;……

潜龙勿用、见龙在田、飞龙在天,随着教育的持续赋能,杭州的科技力量有望在全球舞台上绽放更加耀眼的光芒。