军事埂遗迹现状

寻找军事埂遗迹

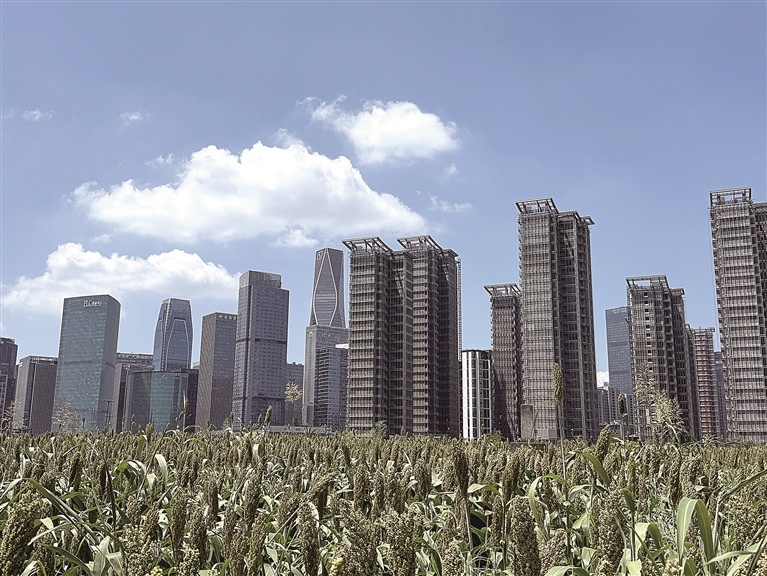

钱江南岸如今已是都市中心区

位于军事埂最西端的利二社区

编者按

抗战烽火,燃遍河山;悲壮岁月,铭记永远。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,也是世界反法西斯战争胜利80周年。本报联合区委党史研究室(区地方志办公室),从今天起推出“如你所愿”系列报道,通过走访萧山区域内曾发生过抗日英勇壮举的遗迹、保存抗战珍贵历史遗存的纪念馆等,以铭记萧山军民参与抗战的历史记忆,感怀萧山儿女为抗战胜利作出的巨大牺牲和贡献。

铭记血的历史,是为汲取力量。珍惜当下的和平,方能开创未来!

“军事埂我七八岁时见过的,那时已经是一条很小的沟了,就在盈一社区附近,沪昆铁路西侧,到1974年就没了。不过,有位80多岁的老人告诉我,现在那边可能还留有一小段遗迹。”

不久前,盈丰街道新中社区的热心居民沈小爱,向本报提供了这条珍贵线索。

军事埂是什么?这是大多数人听到这个名字的第一反应。其实,它是一个具有特殊历史意义的地名,见证了萧山曾是浙东抗日前沿的历史。

1937年7月,抗日战争全面爆发后,县政府征集民工,在盈丰新中村至利二村修筑长达3800余米的防御工事——军事埂,同时建起12座碉堡。随后,中国军队六十三师、六十二师以及浙江保安第七团先后驻防于此。

如今,军事埂已不复存在,知道这个地名的人也不多了。但当时萧山军民凭借这道防御工事,成功击退了日军多次渡江南扰,与盘踞钱塘江北的日本侵略军隔江对峙达两年之久。

或由老塘堤改造而来

筑起守卫浙东的第一道屏障

寻找遗迹前,年过花甲的沈小爱提醒我们,“现在去看,也基本看不出什么东西了。”

循着他的指引,我们沿着沪昆铁路西侧一路前行。远远望去,一大片绿色的高粱在风中摇曳。钻入田间小道,途经小土坡、河流、小树林等,几经辗转,终于抵达了军事埂遗迹。

映入眼帘的,却只是一片荒草。青草没膝,虫鸣四起,当年的军事埂早已难觅踪影。

从地理位置看,萧山地处钱塘江下游南岸,与杭州隔江相望,东邻绍兴,南接诸暨,西连富阳,是连接浙东、浙中和浙西的交通枢纽,历来是兵家必争的战略要地。杭州陷落之后,萧山成为守卫浙东的桥头堡。

据《萧山记忆(第九辑)》记载,萧山进入抗战后,转入萧山境内防守的主要是中国军队第十集团军和浙江省地方保安团。为了防止日军渡过钱塘江,中国政府花了很大的财力物力,沿钱塘江修筑了大量工事。这条军事埂就是其中之一,供守军六十三师使用。

“因为一下子要造起来没那么快,军事埂应该是在原来塘埂的基础上用麻袋装沙子和塘泥堆上去,加宽加高。”浙江省方志研究与传承协同中心特约研究员、萧山区历史学会副会长陈志根介绍。

这番话,既道出了当年在极其有限的资源与紧迫形势下,军民合力利用地形、争分夺秒构筑防线的艰难,也勾勒出泥浆裹脚、肩扛沙袋的真实场景。

军事埂的具体位置,从当地居民的口述和地方志记载来看,应位于北海塘以北、南沙大堤以南,也就是今天的利二社区至新中社区一带,是拱卫萧山县城的关键防线。

“这条军事埂可以阻挡日军占领萧山,防止他们以萧山为据点来占领绍兴、宁波乃至整个浙东地区。日本人想要占领萧山县城,必须先越过军事埂。”陈志根说。

军事埂与12座碉堡之间构成的防线,形成了中国军队抵御日军南侵、守卫浙东的第一道屏障。

“这道堤上全部都是枪洞”

见证中国军队浴血奋战

80多年前,萧山军民在这条军事埂上浴血奋战,写下可歌可泣的抗战故事。

时光流转,军事埂早已不在,许多亲历者也已离世,关于军事埂的史料更是寥寥无几。

“目前我们所能查到的资料,只能大致确定它的位置介于新中和利二之间,遗址都已经找不到了。不过2006年前后我们采访了一些老人,他们都记得这条军事埂的存在。”区委党研室党史科副科长陆宏琨查阅大量资料后,找到两份已故村民的口述记录。

其中一位是1918年出生、曾住宁围镇利二村的邱志发。他在口述资料中说:“我记得日本人来的时候是(农历)十二月。当时我们躲着不敢走出来,后来走出来才听说丰二有一个胡长记被日本佬刺死,还听说后面这道堤上全部都是枪洞。”

陆宏琨分析,从时间和位置看,这道“全部都是枪洞”的堤,应是当年的军事埂。短短几句话,已勾勒出当年萧山军民浴血抗敌、战况激烈的场景。

另一位口述者是1932年出生、家住宁围镇新安村的诸传林。日本人来时,他年纪还很小,这些事是后来听说的。“当时从后面(杭州)上来很多支军队,一支是从钱江大桥过来的,一支是从盈丰过来的。中国兵在防洪埂守着,就是那三十六个兵,日本人来后中国兵都被打死了。”

这里的“防洪埂”,同样是指军事埂,从他的叙述中,可以看见,当年确有中国军队坚守在萧山江防一线,他们明知寡不敌众,仍旧誓死抵抗。

中日双方隔江对峙时间长达两年多。中国百姓用双手垒起军事埂,筑起一道血与土凝成的屏障;中国军队亦是不惧生死、顽强抵抗,撑起了江防的坚固防线。

日军在钱塘江边 历史照片由区委党研室提供

据1939年11月17日《东南日报》报道:“钱江南岸地居萧山的全部和绍兴的西北部,是今日浙东国防的最前哨……他们每一个官兵都英勇地站上自己的岗位,一边巩固南岸的防务,一边经常渡江袭击北岸的敌人,往往一两个便衣侦探便能将敌兵活捉过来,而一分队乃至一班的弟兄,就能深入敌后独立抵抗并打击优势的敌军,完成破坏和消耗敌人的任务。”

拔节生长

这片土地始终站在时代的潮头

我们来到了盈丰街道利二社区,这里曾是军事埂的最西端。如今,目之所及,高楼林立,车水马龙,一派繁华景象。

在利二社区利二佳苑老年活动室门口,我们见到了今年95岁、坐着轮椅的老人李张炳。

李张炳曾是七甲渡口的船员,在他的记忆里,军事埂就是原来钱塘江边的“保避埂”(老百姓口头说法),涨潮的时候能挡水。“日本人来的时候我大概六七岁,记得埂头上有个炮台,上面用泥巴盖住,下面可以躲人。当时有中国军队驻守,但是人不多。后来,这条埂被老百姓慢慢挖掉了。”

那时,李张炳需要起早摸黑经营水上生活,生活很艰苦。如今,他的晚年生活却是幸福的:虽然行动不便,但社区无障碍设施一应俱全;每天,他都会去老年活动室与伙伴们聊天、娱乐;活动室旁就是社区食堂,饭菜可口又实惠;每月还有免费的理发服务……

几十年间,李张炳所在的利二社区也经历了巨变:上世纪40年代,这里叫“草塘”,全是滩涂地;上世纪50年代,这里是围垦后的沙地,要看天吃饭;上世纪50年代后期,围堤后,这里的农作物才有了稳定收成。2006年,由于区域经济的发展,利二村拆迁,原本的田地里屹立起一幢幢商品楼与一栋栋写字楼,现代化的城市风貌逐渐显现。

“目前,我们利二社区集体固定资产达25亿元。社区范围内吸引了10多个商业商务项目,包括50万平方米的EIC商务综合体,汇聚新金融、数字经济和科技创新等核心产业,以及商务办公浙江农信科技、山水时代大厦等。”利二社区党委书记徐建芳介绍。社区还同步完善基础设施建设,学校、医疗、邻里中心一应俱全。这里既是企业落脚的热土,也是居民安居的家园。

利二社区的发展是钱江世纪城区域的一个缩影。战争年代,这里是一线必争之地;和平年代,成为了经济发展的活力之地。

近年来,钱江世纪城聚焦总部、金融、科创、赛会等四大产业赛道持续发力,更有人工智能、数字文娱、会展演艺等多条重点产业链部署,剑指“高水平大都市中心区”。2024年,钱江世纪城全年财政总收入实现120.24亿元,占全区的25.60%,同比增长6.41%;一般公共预算收入实现65.36亿元,占全区的24.66%,同比增长9.40%,经济高质量发展迎来“新突破”。

今日的钱塘南岸,正在新时代拔节生长。从抗战前沿到“高水平大都市中心区”,这片土地,始终站在时代的潮头。