中华淡水蛏 制图 王璟

蛏之语

我是一只中国淡水蛏。是的,您没看错,是“淡水”蛏。我和你们餐盘里那些来自大海的亲戚们不同,我的一生都徜徉在江河湖泊的淡水之中。

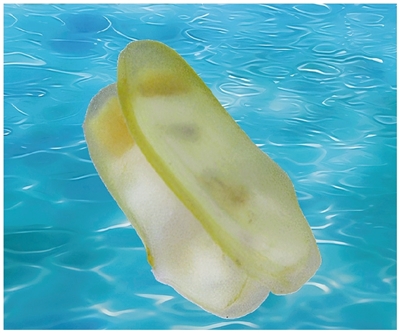

大家也叫我“河蛏”或是“单脚蛏”,我的体型不大,最长不过四五厘米,披着两片薄脆而略显不匀称的黄绿色外壳,且两端无法闭合。关于我的生物学研究极少,直到1979年才被正式记录。但因为对家园较为挑剔,踪迹难寻,我们于2021年被列为《国家重点保护野生动物名录》二级保护物种。

在很长一段时间里,我和我的家族过着深居简出的生活。直到2023年的那个春天,一群特殊“访客”的到来,打破了我的认知。他们轻轻地搅动我藏身的江底泥沙,用细密的网小心翼翼地探寻。当我被轻轻托出水面时,我听到了他们压抑着的兴奋低呼:“快看!是这个吗?”“像!很像!”

经过一系列严谨的比对和显微镜下的审视,他们最终确认了我的身份——中国淡水蛏。原来,这里是杭州市滨江区的钱塘江畔,我竟在这样一座现代城市的脉搏边,安了家。

我虽渺小,却是水域健康的“活指标”。能在此安家,正说明这片江水与沙泥,刚好构成了我们理想的“宜居小区”——水质需达Ⅲ类以上,溶解氧不低于5毫克/升,pH值最好稳定在6.8—7.5之间。同时,水流相对平缓,底质须是柔软的泥沙,这样我才能斜斜掘穴,筑一个比身体更深的安居之所。平日里,我就竖藏其中,伸出“水管”滤食水中的硅藻与单细胞藻类,享受美味大餐。

我的存在,也向这座充满活力的城市传递着一个无声的喜讯:看,人与自然,可以如此和谐地比邻而居。愿未来的钱塘江滨江段,不仅有高楼广厦,也有我们家族在清水沙泥中悠然生长的痕迹。

守护者说

“钱塘江是我们的母亲河。淡水蛏的发现,是对我们巡河工作的‘蛏’赞。”钱塘江滨江段的社区河长蔡磊介绍,滨江区负责钱塘江滨江段全长17.39公里的水域巡护,这段江流经西兴、长河、浦沿三个街道,是杭州市重要的饮用水源保护区,目前水质稳定达到Ⅱ类标准。

“我们定期开展常态化巡河,通过‘人工+技术’结合的方式,密切关注水质变化和生态环境状况。”杭州市生态环境局滨江分局相关负责人表示。据了解,滨江区自2018年以来全面推进水环境治理,率先实现全域“污水零直排”,为水环境质量改善奠定坚实基础。同时,该区实施“海塘安澜工程”,防洪标准提升至300年一遇,并持续加强小微水体治理,不断提升全域水环境质量。