漫画 焦俊

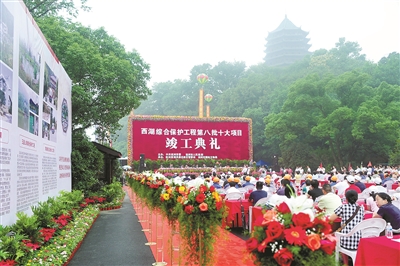

西湖综合保护工程第八批十大项目竣工典礼 记者 李忠 摄

杭州日报报道 “谁谓河广,一苇杭之”。在我国古代,杭州的“杭”与代表行舟文化的“航”本是同义。当舟船文化随着海潮的退落渐渐远去,文明却在大地扎下了深根。于是杭州出现了,出现在这片水的家乡。

这片水,便是西湖。

从浅海湾到瀉湖再到内湖,西湖这水,经历了几千年沧海桑田的轮回变化,没有因岁月的缘故停下它的脚步。如果说,历代人民的疏浚治理是为西湖的美丽奇迹埋下伏笔,那么进入新世纪后的西湖综合保护工程和申遗,无疑翻开了西湖之美的崭新篇章——

2002年,西湖综合保护工程正式开启,对西湖的“东南西北中”进行全方位的保护和整治,“西湖西进”、南线景区建设、湖中“三岛三堤”整治与恢复……一个个浩大又精细的工程,让西湖成为历史悠久、文化深厚、景观和美的典范。

2011年6月24日,西湖登上了世界舞台。

当日巴黎时间下午5:55,随着第35届世界遗产委员会大会执行主席戴维森·赫本手中木槌的落下,杭州西湖文化景观被正式列入《世界遗产名录》,成为中国第41处世界遗产。

国人期盼已久的梦想终于成真。西湖,明净如玉的西湖,那青山绿谷、柳岸花堤、池亭水榭,那一草一木、一颦一笑都成为全人类共同呵护的瑰宝。

在南高峰上看西湖 记者 李忠 摄

红色档案

跨世纪的申遗

西湖的申遗工作,起步很“早”。

1987年,故宫、秦始皇陵进入世界遗产名录。而从那时起,“西湖申遗”的声音也渐响。

1999年,经过长时间的酝酿,西湖申遗工作正式启动。

2006年,杭州西湖被列入中国政府申报世界文化遗产的预备名录。随后,西湖申遗的时间表变得更紧凑——

2007年10月,杭州成立申遗领导小组并在西湖风景名胜区管委会设立申遗办,负责申遗具体工作。

2007年底,杭州市委托中国建筑研究院建筑历史研究所承担西湖申遗文本及相关保护管理规划纲要编制工作。

2008年8月,经浙江省人民政府致函提请,西湖作为2010年正式申报项目由国家文物局报中国联合国教科文组织全国委员会核准。

2009年2月,西湖向世界遗产中心递交申遗文本及规划纲要。

2010年2月,经过修改,西湖再次向世界遗产中心递交申遗文本及规划纲要进行初审,文本获得初审通过。

2010年9月下旬,国际古迹遗址理事会委派韩国首尔国立大学教授朴素贤到杭州对西湖申报项目进行实地评估考察,随后申遗组对专家考察后提出的问题进行资料补充和整改。

2011年6月,西湖正式进入世界遗产名录。

世界遗产细分为自然、文化、自然文化双重、文化景观4类。西湖最后以文化景观入选世界遗产,这也是国内首次主动以文化景观类型来申报的项目。西湖文化景观由西湖自然山水、“三面云山一面城”的城湖空间特征、“两堤三岛”景观格局、“西湖十景”题名景观、西湖文化史迹、西湖特色植物6大要素组成。

西湖申遗的目的是保护西湖、造福后代、让西湖再活一个2000年。申遗成功,不仅是西湖两千多年发展史上一个具有里程碑意义的大事,也填补了世界遗产中以突出“文化名湖”为主要价值特征的湖泊遗产空白,是对世界遗产类型的重要补充,对提升中国文化在世界的地位产生积极影响。

十年综保

杭州倚湖而兴、因湖而名。西湖是杭州的“根”与“魂”。保护西湖,就是保护杭州的“根”与“魂”。

申遗期间,西湖开展了为期十年的综合保护工程,围绕“保护西湖、申报世遗”目标,从生态保护、环境美化、文脉延续、景观修复、水质治理、建筑整治等方面,对西湖的“东南西北中”进行全方位的保护和整治——

2001年,西湖综保工程正式动工。

2002年,西湖南线各大公园全部整合打通,雷峰塔、万松书院等景点恢复开放,形成了与西湖景致相映成趣、与环湖景点相得益彰的“十里环湖景观带”。

2003年,杨公堤、新湖滨、梅家坞茶文化村三大景区建成开放,这也是西湖综合保护工程历年来规模最大的项目。

2004年,“一街、二馆、三园、四墓、五景点”十五景建成开放。

2005年,“两堤三岛”修缮、龙井村整治、龙井寺整治、北山街部分景点建设、西湖博物馆建设、韩美林艺术馆建设、灵隐头山门牌坊整修挂匾、西湖学研究院组建等八大项目完成,西湖“东热南旺西幽北雅中靓”的新格局基本形成。

……

之后的每一年,西湖综保都在深化。而通过综保工程,环西湖沿线得以全线贯通,环湖公园景点和博物馆全部免费开放;西湖水“一月一换”,水质稳定保持三类水体标准,部分区域水质达到二类水体标准,水生态系统的稳定性、生物多样性明显提高,全湖沉水植被总面积达31.7万平方米,被称为西湖的“水下森林”;景区公共绿地新增100多万平方米,180多处自然和人文景观得到了保护修缮、恢复重建……“三面云山一面城”的城湖空间格局得以保护,“一湖两塔三岛三堤”的西湖全景重返人间,西湖变得更生态、更亲民、更有文化、更有品质。

历史证明,这是一项还湖于民的“民心工程”、保护环境的“生态工程”、传承历史的“文脉工程”、提升城市品位的“竞争力工程”。